二世帯住宅の間取り3種類とメリット・デメリットを解説!失敗しないポイントも

親世帯との同居を考え始めたとき、二世帯住宅を建てるという選択肢が浮かびます。

しかし、どんな間取りのタイプがあるのか、どんな暮らしになるのか具体的に想像するのは難しいものです。

この記事では、タイプ別に特徴やメリット・デメリットを解説し、事前に話し合っておくべきポイントなども紹介しますので、自分たちの家族に合った二世帯住宅を考えるきっかけにしてみてください。

目次

- 【二世帯住宅とは?一般的な「同居」との違いを解説】

- 【ライフスタイルで選ぶ!二世帯住宅の3種類の間取りタイプ】

・【完全同居型】生活空間をすべて共有する間取り

・【部分共用型】玄関や水回りなど一部を共有する間取り

・【完全分離型】世帯ごとに生活空間を完全に分ける間取り

- 【完全同居型のメリットとデメリット】

・メリット:建築コストを抑え、家族の絆が深まる

・デメリット:プライバシーの確保が難しく、生活リズムの違いがストレスに

- 【部分共用型のメリットとデメリット】

・メリット:助け合いとプライベートを両立しやすい

・デメリット:共用部の使い方でルール決めが必須

- 【完全分離型のメリットとデメリット】

・メリット:各世帯の独立性が高く、気兼ねなく暮らせる

・デメリット:建築費が高くなり、敷地面積も必要

- 【二世帯住宅で後悔しないために!計画時に話し合うべき4つのこと】

・1. お互いが納得できるプライバシーの境界線を決める

・2. 家事・育児の分担や協力体制を明確にする

・3. 光熱費や食費など生活費の負担ルールを定める

・4. 将来のライフスタイルの変化にどう対応するか

- 【二世帯住宅の建築にかかる費用相場をタイプ別に紹介】

- 【知っておきたい二世帯住宅の補助金制度と税金の軽減措置】

- 【二世帯住宅の実例を紹介】

・畳リビングで家族みんながくつろぐ家

・ストレスフリーな暮らしを叶えた完全分離型

・3世帯が暮らす延床80坪ダブルLDKの邸宅

- 【まとめ】

【二世帯住宅とは?一般的な「同居」との違いを解説】

二世帯住宅とは、一つの建物に二つの世帯が暮らす住宅の総称です。

一般的な同居と大きく違うのは、玄関や水回りといった設備を各世帯の用途に合わせて個別に設けるかどうか、という点にあります。

税金の優遇措置を受けるためには、登記上の基準や建物の構造上の要件を満たす必要があり、その目的によっても設計が変わってきます。

【ライフスタイルで選ぶ!二世帯住宅の3種類の間取りタイプ】

二世帯住宅の間取りは、暮らし方によって大きく3種類に分けられます。

それぞれの家族のライフスタイルに合わせて最適なプランを選ぶことが、失敗しない二世帯住宅を実現する鍵です。

【完全同居型】生活空間をすべて共有する間取り

完全同居型は、玄関やリビング、キッチン、風呂といった生活空間のすべてを二つの世帯で共有する間取りです。

個人の寝室以外は、一つの大きな家族として一緒に使う暮らしのスタイルになります。

昔ながらの同居の形に最も近く、常に家族の気配を感じながら暮らせるのが大きな特徴です。

例えば、祖父母が孫の面倒を見たり、家事を自然に協力し合ったりと、日常的なサポートがしやすい環境が生まれます。

【部分共用型】玄関や水回りなど一部を共有する間取り

部分共用型は、玄関や浴室など、住まいの一部だけを共有し、その他の生活空間は各世帯で独立させる間取りです。

どこを共有スペースにするかは、家族の希望によって自由に設計できるのが特徴です。

例えば、玄関のみを共有しLDKや水回りはそれぞれに設けるパターンや、玄関と浴室は共有にして子世帯側にミニキッチンを設置するパターンなど、多様なプランが考えられます。

一部共有にすることで、適度な距離感を保ちながらも必要なときには助け合える暮らしが実現します。

ただし、電気メーターを分けなければ光熱費の分担が曖昧になったり、郵便物の仕分けが必要になったりと、共有範囲に応じたルール作りが求められます。

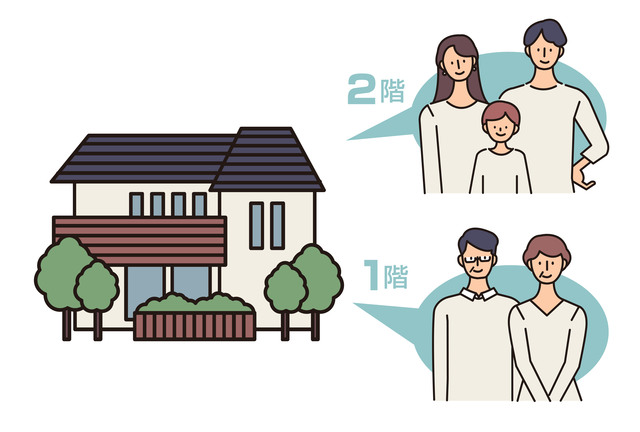

【完全分離型】世帯ごとに生活空間を完全に分ける間取り

完全分離型は、玄関からキッチン、浴室、リビングまで、すべての生活空間を世帯ごとに完全に分ける間取りです。

建物の内部で世帯間の行き来ができない構造になっており(行き来できる構造も可)、一つの建物の中に二つの独立した家が存在しているようなイメージです。

例えば、1階を親世帯、2階を子世帯とする「横割り」の2階建てや、壁を隔てて左右で分ける「縦割り」のプランが一般的で、都市部のような限られた敷地では3階建てのプランを採用するケースもあります。

プライバシーが最大限に尊重されるため、お互いの生活音や来客などを気にすることなく、まるでマンションの隣の部屋に住んでいるような感覚で暮らせるのが完全分離型の大きな特徴です。

【完全同居型のメリットとデメリット】

生活空間のほとんどを共有する完全同居型は、建築コストを抑えられるといったメリットがある一方で、プライバシーの問題が生じやすいスタイルです。

家族間のコミュニケーションを重視するのか、それとも個々の時間を大切にしたいのか、価値観をすり合わせる必要があります。

メリット:建築コストを抑え、家族の絆が深まる

完全同居型の二世帯住宅のメリットは、まず建築コストを大幅に抑えられる点です。

キッチンや浴室といった水回り設備が世帯ごとに必要ないため、設備費や工事費を大きく節約できます。

また、常に家族がリビングなどの共有スペースで顔を合わせるため、自然と会話が増え、家族の絆が深まりやすい環境が生まれます。

子育て中の世帯にとっては、祖父母に子どもの面倒を見てもらいやすく、急な来客や子どもの友達が遊びに来た際にも安心感があります。

逆に親世帯が高齢になった際には、日々の暮らしの中での見守りやサポートがしやすく、お互いに助け合いながら暮らせるのが大きな魅力です。

デメリット:プライバシーの確保が難しく、生活リズムの違いがストレスに

完全同居型の最も大きなデメリットは、プライバシーの確保が難しい点です。

リビングなどの共有スペースでは一人だけの時間を過ごしにくく、常に家族の誰かと一緒の空間にいるため、気疲れしてしまう可能性があります。

また、世代間の生活リズムの違いがストレスの原因になることも少なくありません。

例えば、子世帯の帰宅が遅い、親世帯の起床が早いといった違いが、お互いの睡眠を妨げる問題につながる場合があります。

友人や同僚を気軽に招きにくい、キッチンや浴室を使いたいタイミングが重なるといった些細なことでも、トラブルに発展しかねないため、お互いの価値観や生活習慣の違いを受け入れ、譲り合う姿勢が求められます。

【部分共用型のメリットとデメリット】

玄関や水回りなど、住まいの一部を共有する部分共用型は、プライバシーの確保と家族の交流を両立しやすい、バランスの取れた間取りです。

しかし、どこまでを共有し、どこからを各世帯のプライベートな空間とするのか、その線引きが暮らしやすさを大きく左右します。

特に共有部分の使い方については、あらかじめ家族間でしっかりとしたルールを決めておかないと、後々のトラブルの原因になる可能性もあるため、計画段階での十分な話し合いが非常に重要になります。

メリット:助け合いとプライベートを両立しやすい

部分共用型のメリットは、世帯間の程よい距離感を保ちながら、必要なときにはお互いに助け合える点にあります。

例えば、リビングやダイニングを別にすれば、食事の時間や日中の過ごし方は各世帯の自由にできますが、玄関や浴室を共有することで、毎日顔を合わせる機会が自然に生まれます。

これにより、完全に孤立することなく、孫の顔を見せに行ったり、ちょっとしたことを相談したりといった気軽なコミュニケーションが取りやすくなります。

また、設備の一部を共有するため、完全分離型に比べて建築コストを抑えつつ、完全同居型よりもプライバシーを確保できるという、両方のタイプの良いところを兼ね備えているのが大きな魅力です。

デメリット:共用部の使い方でルール決めが必須

部分共用型のデメリットは、共有スペースの使い方を巡ってトラブルが起きやすい点です。

例えば、浴室を使う時間帯や掃除の分担、共有の玄関に置く物の量など、共有部分があるからこそ、事前のルール作りが不可欠です。

このルール作りが曖昧なままだと、どちらかの世帯に不満が溜まる原因となりかねません。

また、光熱費の負担も問題になりやすいポイントです。

電気や水道のメーターが一つだと、どちらがどれだけ使ったのかが不明確になり、費用の分担で揉める可能性があります。

プライバシーの境界線も曖昧になりがちで、共有の玄関から予期せず相手の居住スペースに入ってきてしまうなど、意図しない干渉が起こることも考えられます。

【完全分離型のメリットとデメリット】

それぞれの生活空間を完全に分ける完全分離型は、各世帯のプライバシーを最大限に尊重できる間取りです。

しかし、その高い独立性を確保するために、建築コストが高くなる傾向にあります。

メリットとデメリットをよく理解し、長期的な視点で検討することが重要です。

メリット:各世帯の独立性が高く、気兼ねなく暮らせる

完全分離型の最大のメリットは、各世帯の独立性が非常に高いことです。

玄関から別々になっているため、お互いの生活に干渉されることなく、プライバシーを完全に確保できます。

生活リズムや子育ての方針、休日の過ごし方といった価値観が大きく異なる場合でも、気兼ねなく暮らせるのが大きな魅力です。

生活音の問題もほとんど気にせずに済み、友人を気軽に招いたり、夜遅くまで趣味に没頭したりと、それぞれのライフスタイルを尊重した暮らしが実現します。

また、将来的にどちらかの世帯が住まなくなった場合には、空いたスペースを第三者に賃貸として貸し出したり、分離して販売したりすることも視野に入れられる柔軟性を持ち合わせています。

デメリット:建築費が高くなり、敷地面積も必要

完全分離型のデメリットとしてまず挙げられるのが、建築費の高さです。

玄関やキッチン、浴室といった水回り設備を二世帯分、つまり二つずつ設置する必要があるため、他のタイプに比べて設備費や工事費が高くなる傾向があります。

また、それぞれの世帯で十分な居住スペースを確保するためには、ある程度の広い土地、つまり敷地面積が求められます。

都市部など土地の価格が高いエリアでは、希望する広さの家を建てることが難しい場合もあるでしょう。

完全に生活空間が分かれているため、世帯間のコミュニケーションが希薄になりやすく、すぐ隣に住んでいるのに孤立感を感じる可能性も考えられます。

【二世帯住宅で後悔しないために!計画時に話し合うべき4つのこと】

二世帯住宅づくりで後悔しないためには、間取りを決める前の家族会議が何よりも重要です。

暮らし始めてからの「こんなはずじゃなかった」という事態を防ぐため、お互いの価値観や暮らしへの希望を正直に話し合い、全員が納得のいく答えを見つける必要があります。

お金の問題からプライバシーに関わることまで、具体的なテーマについてしっかり相談し、考えを共有しておくことで、その後の設計や建築の手続きもスムーズに進められます。

1. お互いが納得できるプライバシーの境界線を決める

二世帯住宅を建てる際、最も重要なのがプライバシーの境界線をどこに設定するかです。

親世帯と子世帯、それぞれがどの程度の距離感を望んでいるのかを率直に話し合う必要があります。

例えば、「週末は一緒に食事を楽しみたいけれど、平日の夜は干渉されたくない」など、具体的な希望を出し合いましょう。

共有スペースとプライベートスペースの割合をどのくらいにするか、起床や就寝といった生活時間帯の違いをどう吸収するかを明確にすることで、選ぶべき間取りのタイプが見えてきます。

お互いのプライベートな空間には許可なく立ち入らないといった基本的なルールを決めておくだけでも、日々のストレスを大きく軽減できます。

2. 家事・育児の分担や協力体制を明確にする

二世帯住宅での暮らしでは、家事や育児の協力に期待する部分も大きいですが、この分担を曖昧にしたままだと、どちらか一方に負担が偏る原因になってしまいます。

「手伝ってもらって当たり前」「これくらいはやってくれるだろう」といった互いへの甘えや思い込みは、不満のもとです。

例えば、食事の準備は誰がメインで行うのか、共有スペースの掃除は誰が担当するのか、子どもの送り迎えはどちらが対応できるのかなど、具体的な場面を想定して協力体制を明確にしておきましょう。

特に共働き世帯の場合は、親世帯にどこまで頼りたいのか、また親世帯はどこまで協力できるのか、お互いの意思を事前に確認しておくことが円満な生活につながります。

3. 光熱費や食費など生活費の負担ルールを定める

お金の問題は家族間であってもトラブルになりやすいため、生活費の負担ルールは事前にきっちりと決めておくべきです。

特に光熱費は、電気や水道のメーターが世帯ごとに分かれているか、一つにまとまっているかで精算方法が大きく変わります。

メーターが一つの場合は、世帯の人数比で分ける、あるいは毎月定額を出し合うなど、双方が納得できる費用負担のルールを定めましょう。

食費に関しても、食材の購入をどうするか、一緒に食事をする際の費用はどうするかなどを話し合います。

また、住宅ローンや固定資産税といった住居に関する費用についても、どちらがどの割合で負担するのかを明確にしておくことが不可欠です。

4. 将来のライフスタイルの変化にどう対応するか

二世帯住宅は長く住み続ける家だからこそ、将来のライフスタイルの変化を見据えた計画が求められます。

例えば、今は小さい子どもたちが将来独立した後の部屋の使い道や、親の老後、介護が必要になった場合の対応をあらかじめ考えておく必要があります。

車椅子でも生活しやすいように、廊下や扉の幅を広くしたり、段差をなくすバリアフリー設計を取り入れたりするのも一つの有効な方法です。

また、相続対策も避けては通れない重要な課題です。

この家を最終的に誰が相続するのか、兄弟姉妹がいる場合はどのように財産を分けるのかなど、相続に関する問題を事前に話し合い、家族全員の合意を得ておくことで、将来的なトラブルを避けられます。

【二世帯住宅の建築にかかる費用相場をタイプ別に紹介】

二世帯住宅の新築にかかる費用は、間取りのタイプや家の規模、構造が木造か鉄骨かによって大きく変動します。

玄関や水回りの設備数が増えるため、一般的な注文住宅の建築費用相場よりも高くなる傾向があり、しっかりとした予算計画が非常に重要です。

間取りタイプ別の金額相場としては、完全同居型が最も安く、次いで部分共有型、そして設備が二重に必要となる完全分離型が最も高くなります。

あくまで目安ですが、自分たちの希望する家のタイプが、どのくらいの予算感になるのかを把握するための参考にするとよいでしょう。

【知っておきたい二世帯住宅の補助金制度と税金の軽減措置】

二世帯住宅を建てる際には、国や自治体が実施する補助金制度や、税金の軽減措置を利用できる場合があります。

例えば、省エネ性能の高いZEH(ゼッチ)仕様の住宅や太陽光発電システムを導入することで補助金が受けられたり、一定の要件を満たすことで相続税や固定資産税、不動産取得税が軽減されたりします。

相続税の評価額を大幅に減額できる小規模宅地等の特例などが代表的な優遇措置です。

これらの制度を活用するには、建築基準法で定められた建物の構造や登記の方法など、細かい要件を満たす必要があるため、家を建てる前に専門家へ相談して、しっかりと確認しておくことが大切です。

【二世帯住宅の実例を紹介】

畳リビングで家族みんながくつろぐ同居型

ストレスフリーな暮らしを叶えた完全分離型

3世帯が暮らす延床80坪ダブルLDKの邸宅

【まとめ】

二世帯住宅を成功させる鍵は、計画段階での家族全員での十分な話し合いと、自分たちのライフスタイルに合った間取りを選ぶことに尽きます。

予算次第では新築だけでなく、条件に合う中古住宅を探してリフォームするという選択肢も視野に入れると良いかもしれません。

具体的なイメージを掴むためには、様々なハウスメーカーの展示場やモデルハウスに足を運んでみるのがおすすめです。

ハーバーハウスでは、二世帯住宅の商品「MIRAI」をご用意しております。

ベースプランには、共有型・分離型・分離型コンパクトの3種類あり、その他の商品に関しても、ご要望に合わせて二世帯用にアレンジすることが可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。