太陽光発電は必要?メリット・デメリット、費用相場や仕組みもわかりやすく解説!

家を建てるタイミングで、家庭用太陽光発電の導入を検討する方が増えています。光熱費の上昇が気になる昨今、太陽光発電は経済的な暮らしを支える選択肢の一つです。

この記事では、戸建て住宅への設置を考える上で知っておきたい、太陽光発電のメリット・デメリットから、導入にかかる費用、発電の仕組みまでを分かりやすく解説します。

これからマイホームを計画する方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

- 【そもそも家庭用太陽光発電とは?仕組みを解説】

・太陽光から電気が作られる基本的な仕組み

・家庭で太陽光発電を始めるために必要な機器一覧 - 【太陽光発電を家に設置する4つのメリット】

・月々の電気代を大幅に節約できる

・余った電気を電力会社に売って収入を得られる

・災害による停電時にも電気が使える

・環境にやさしいクリーンなエネルギーを利用できる - 【太陽光発電を家に設置する前に知りたい3つのデメリット】

・導入時に初期費用がかかる

・発電量が天候や季節によって変動する

・定期的なメンテナンスに費用と手間がかかる - 【【項目別】太陽光発電の導入にかかる初期費用の相場】

・太陽光パネルの設置費用

・パワーコンディショナーの設置費用

・架台やその他部材の費用

・屋根の形状や材質で費用は変わる? - 【導入後の維持にかかるランニングコスト】

・定期点検やメンテナンスにかかる費用

・機器の交換・修理にかかる費用

・将来的な撤去・廃棄にかかる費用 - 【太陽光発電の費用対効果は?初期費用は元が取れる?】

・「自家消費」で電気代は年間いくら安くなる?

・「売電」の仕組みと収入のシミュレーション

・初期費用を回収できるまでの年数の目安 - 【セットで検討したい家庭用蓄電池の必要性】

・蓄電池を導入するメリット

・蓄電池を導入するデメリット

・家庭用蓄電池の費用相場 - 【太陽光発電の導入費用を安く抑える3つの方法】

・国や自治体が実施する補助金制度を活用する

・複数の業者から相見積もりを取って比較する

・新築時に導入して設置費用を抑える - 【まとめ】

【そもそも家庭用太陽光発電とは?仕組みを解説】

家庭用の太陽光発電は、屋根に設置された太陽光パネルが太陽の光エネルギーを受け取り、電気を作り出す仕組みを持っています。

難しく聞こえるかもしれませんが、基本的な流れは意外とシンプルです。

この見出しでは、太陽光がどのようにして電気に変わり、家庭で使用されるのか、その仕組みと必要な機器について、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説していきます。

太陽光から電気が作られる基本的な仕組み

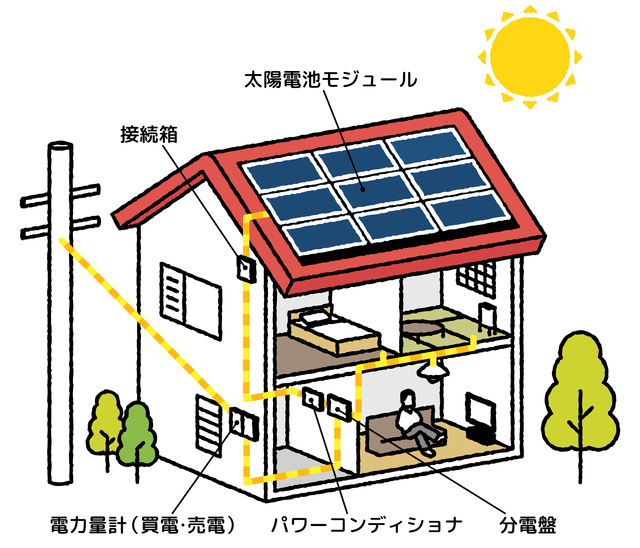

太陽光発電は、屋根などに設置した「太陽電池モジュール(ソーラーパネル1枚の呼称)」が太陽の光エネルギーを受け取ることから始まります。

パネルの内部には半導体と呼ばれる物質があり、これが太陽光に当たることで直流の電気が発生します。しかし、この直流電気はそのままでは家庭のコンセントで使うことができません。

そこで「パワーコンディショナー」という機器の出番です。この装置が、直流電気を家庭で使える交流の電気に変換します。

変換された電気は、家の中にある分電盤を通じて各部屋のコンセントに送られ、テレビや冷蔵庫といった家電製品を動かす電力となります。

日射が強いほど発電量は多くなりますが、天候や時間帯によって変動するため、常に一定の電気が作られるわけではありません。

家庭で太陽光発電を始めるために必要な機器一覧

家庭で太陽光発電システムを稼働させるには、いくつかの主要な機器が必要です。

◆太陽電池モジュール

太陽光を受け止め、電気を作り出す役割を担います。一般家庭では、少なくとも6枚以上、多い場合は20枚近く設置されます。

◆パワーコンディショナー

パネルが作った直流電気を家庭で使える交流電気に変換する、心臓部として機能します。

◆接続箱

複数のパネルで作られた電気を一つにまとめ、パワーコンディショナーへ送ります。

◆分電盤

作られた電気を各部屋へ分配します。

◆電力量計(スマートメーター)

電力会社との間で電気の売買量を計測します。

これらの機器が一体となって、太陽光発電システムを構成しています。

【太陽光発電を家に設置する4つのメリット】

太陽光発電を導入することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

多くの方がイメージするのは電気代の節約かもしれませんが、それだけではありません。

ここでは、太陽光発電を設置することで得られる代表的な4つのメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。

月々の電気代を大幅に節約できる

太陽光発電を導入する最も大きなメリットは、月々の電気代を大幅に節約できることです。

日中の発電している時間帯に、自宅で発電した電気をそのまま使う「自家消費」によって、電力会社から購入する電気の量を大きく減らすことが可能です。

特に、電力使用量が多くなりがちな昼間の時間帯の電気を自給自足できるため、節約効果は高くなります。

近年、電気料金は世界情勢などを背景に上昇傾向が続いており、この流れは今後も続くと予想されます。

そのような状況下で、自宅で電気を作り出すことで電気代の上昇リスクを軽減できるのは、家計にとって非常に大きな魅力です。

家族構成やライフスタイルによって効果は異なりますが、多くの家庭で光熱費の削減が期待できます。

余った電気を電力会社に売って収入を得られる

太陽光発電で作った電気は、すべてを家庭で使い切る必要はありません。

日中に発電したものの、自家消費しきれずに余った電気は、電力会社に買い取ってもらうことができます。これを「売電」と呼びます。

FIT制度(固定価格買取制度)という国の制度により、家庭用の場合は10年間、定められた固定価格で電力を売却できるため、安定した収入源となります。

特に、共働きなどで日中家にいる時間が短い家庭は、電気の使用量が少なく発電量が余りやすいため、売電による収入が多くなる傾向にあります。

この売電収入によって、太陽光発電の導入にかかった初期費用を回収していくことが可能になります。単に電気代を節約するだけでなく、収入を得られる点も太陽光発電の大きなメリットです。

災害による停電時にも電気が使える

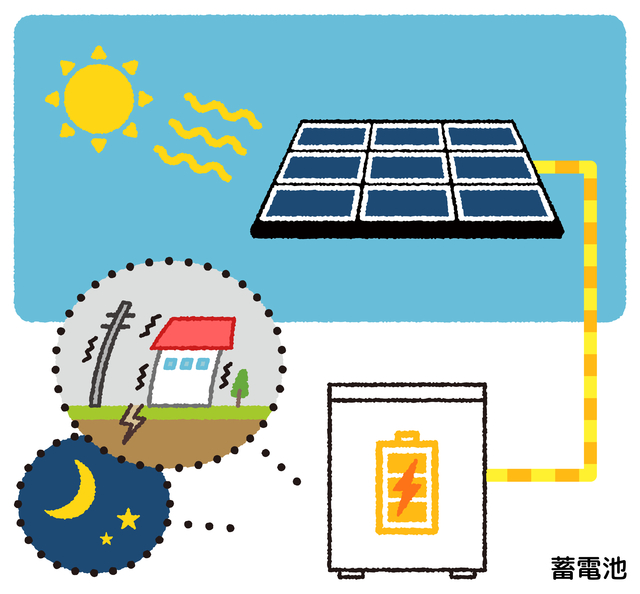

地震や台風といった自然災害によって、万が一の停電が発生した場合でも、太陽光発電があれば電気を使うことができます。

日中で太陽が出ていれば発電が可能なので、パワーコンディショナーを「自立運転モード」に切り替えることで、専用のコンセントから電力を得られます。

この電力を使って、スマートフォンの充電による情報収集や、テレビでのニュース確認、冷蔵庫の最低限の稼働などが可能になり、災害時の不安を和らげます。

さらに、家庭用蓄電池を一緒に設置しておけば、昼間に発電して貯めておいた電気を夜間に使うことも可能です。

これにより、停電が長引いた場合でも、照明や最低限の家電を使い続けることができ、防災対策として非常に心強い存在となります。

環境にやさしいクリーンなエネルギーを利用できる

太陽光発電は、発電時に地球温暖化の原因となるCO2を排出しません。

太陽の光という無限でクリーンな自然エネルギーを利用するため、環境に非常にやさしい発電方法です。

自宅の屋根で電気を作ることで、化石燃料を燃やす火力発電への依存度を減らし、地球環境の保全に直接貢献することができます。

近年、持続可能な社会の実現に向けた意識が高まっており、例えば東京都と神奈川県川崎市では、2025年4月に太陽光発電設置の義務化制度が施行されました。

エネルギーを消費するだけでなく、自ら作り出す「エネルギーの地産地消」を家庭単位で実践できることは、子どもたちの未来を考える上でも意義深いことです。

日々の暮らしの中で、環境に配慮したエコな生活を送れるという点も、大きなメリットと言えるでしょう。

【太陽光発電を家に設置する前に知りたい3つのデメリット】

多くのメリットがある太陽光発電ですが、導入を決める前に必ず理解しておかなければならないデメリットも存在します。

ここでは、特に注意すべき3つのデメリットを解説します。

導入時に初期費用がかかる

太陽光発電を導入する際の最も大きなハードルが、高額な初期費用です。

太陽光パネル本体の価格はもちろん、パワーコンディショナーや架台といった周辺機器、そしてそれらを設置するための工事費など、すべてを含めると100万円以上のまとまった資金が必要になるのが一般的です。

設置費用は、搭載するパネルの枚数・性能・メーカー・住宅の屋根形状などによって大きく変わります。

近年は技術の進歩や普及によって価格は以前よりも下がってきていますが、それでも決して安い買い物ではありません。

国や自治体の補助金制度や、金融機関が提供するソーラーローンなどを活用して負担を軽減する方法もありますが、まずはある程度の初期投資が必要になるという点は、覚悟しておく必要があります。

発電量が天候や季節によって変動する

太陽光発電は太陽の光をエネルギー源としているため、発電量が天候に大きく左右されるというデメリットがあります。

よく晴れた日には多くの電気を生み出せますが、曇りや雨の日には発電量が大幅に落ち込み、当然ながら夜間は全く発電することができません。

また、季節による日照時間の違いも発電量に影響します。

一般的に、日照時間が長く太陽の位置が高い春から夏にかけては発電量が多く、逆に日照時間が短く太陽の位置が低い冬は発電量が少なくなります。

このように発電量が常に不安定であるため、太陽光発電システムだけで家庭の電力を100%賄うことは現実的に困難です。

天気が悪い日や夜間は、従来通り電力会社から電気を購入する必要があることを理解しておく必要があります。

定期的なメンテナンスに費用と手間がかかる

太陽光発電システムは、一度設置すれば終わりというわけではなく、長期間にわたって安全かつ効率的に使い続けるためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

太陽光パネルの表面に鳥のフンや落ち葉、砂埃などが溜まると発電効率が低下する原因になるため、状況に応じて清掃が必要になります。

また、機器が正常に動いているかを確認するため、4年に1回程度の定期点検が推奨されており、これには専門業者に依頼するための費用が発生します。

さらに、システムの中でも特にパワーコンディショナーは寿命が10年~15年程度とされており、いずれ交換が必要になります。

こうしたメンテナンスや機器交換には、その都度費用と手間がかかるため、導入時の初期費用だけでなく、長期的な維持コストもあらかじめ考慮しておくことが重要です。

【【項目別】太陽光発電の導入にかかる初期費用の相場】

太陽光発電の導入を具体的に考え始めると、やはり気になるのは「一体いくらかかるのか?」という初期費用の総額でしょう。

全体の価格はもちろん重要ですが、その内訳を把握することも大切です。

ここでは、初期費用を「太陽光パネル」「パワーコンディショナー」「架台やその他部材」といった項目別に分け、それぞれの費用の相場を解説します。

各項目の価格感を知ることで、設置業者から提示された見積書の内容をより深く理解し、その妥当性を判断するのに役立ちます。

太陽光パネルの設置費用

初期費用の中で最も大きなウェイトを占めるのが、太陽光パネル(太陽電池モジュール)本体の価格と設置工事費です。

パネルの価格は、発電効率や耐久性といった性能、そしてメーカーのブランドによって幅があります。

一般的に、発電効率が高い高性能なパネルほど価格も高くなる傾向にありますが、経済産業省の調査によると、2023年度に新築住宅へ設置された太陽光発電システムの費用相場は、1kWあたり約28.8万円です。

これはパネルだけでなく、パワーコンディショナーや工事費などを含んだ全体の費用ですが、このうちの6割程度をパネル関連が占めると言われています。

例えば、一般的な4~5kWのシステムを導入する場合、パネル関連だけで70~90万円程度が目安となります。

パワーコンディショナーの設置費用

パワーコンディショナーの設置費用は、機器本体の価格と取り付け工事費を合わせて、20万円から40万円程度が相場となっています。

価格は、電気の変換効率やシステムの発電容量、また蓄電池と連携できるハイブリッド型かどうかといった機能によって変動します。

太陽光パネルの寿命が20年以上とされるのに対し、パワーコンディショナーは電子部品を多く含むため寿命が10年~15年と比較的短めです。

そのため、初期費用としてだけでなく、将来的な交換費用も見越して資金計画を立てておくことが必要です。

架台やその他部材の費用

パネルを屋根に安全に固定するためのものが「架台」です。

費用は屋根の材質や形状によって工法が変わるため一概には言えませんが、1kWあたり2万円~4万円程度が目安です。

その他にも、各パネルからの配線を集約する「接続箱」、パネルとパワーコンディショナーを繋ぐ「ケーブル」、発電量などを室内で確認できる「モニター」といった部材が必要となります。

これらの部材と、それらを取り付けるための工事費を合わせると、15万円から30万円程度になります。

例えば7kWといった比較的容量の大きいシステムを設置する場合は、使用する部材の量も増えるため、この費用も相応に高くなります。

屋根の形状や材質で費用は変わる?

太陽光発電の設置費用は、住宅の屋根の状態に大きく影響されます。

まず、屋根の形状が複雑だったり、屋根面が複数に分かれていたりすると、パネルの配置や配線作業が煩雑になるため、工事費用が割高になる傾向があります。

1枚の大きな面で構成されるシンプルな切妻屋根などが、最も効率的に設置でき、コストを抑えやすい形状です。

また、屋根の材質も費用を左右します。

一般的なスレート屋根やガルバリウム鋼板は比較的工事がしやすいですが、和瓦や洋瓦の場合は、瓦を一度取り外して設置するなど特殊な工法が必要となり、追加の費用がかかることがあります。

さらに、屋根の傾斜が急である場合や、築年数が経過していて屋根の補強が必要な場合なども、別途費用が発生する要因となります。

【導入後の維持にかかるランニングコスト】

太陽光発電の費用を考える際、導入時の初期費用だけでなく、設置後に発生するランニングコストについても理解しておくことが重要です。

長期間にわたって安定した発電量を維持し、安全にシステムを運用するためには、定期的なメンテナンスや、いずれ訪れる機器の交換が必要になります。

ここでは、導入後にどのような維持費用がかかるのか、具体的に解説していきます。

定期点検やメンテナンスにかかる費用

太陽光発電システムを長期間、安全かつ効率的に運用するためには、定期的な点検が欠かせません。

FIT制度のガイドラインでは4年に1回以上の点検が推奨されており、多くのメーカー保証でも定期点検が条件となっている場合があります。

専門業者による点検費用の相場は、1回あたり2万円前後です。

点検では、パネルの破損や汚れのチェック、各機器の動作確認、電気的な測定などを行います。

また、パネルの表面に鳥のフンや黄砂などがこびりついて発電効率が落ちている場合は、専門の洗浄を依頼することもあります。

この洗浄費用は、足場の有無などによって異なりますが、2万円から5万円程度が目安です。

外壁塗装などの住宅リフォームで足場を組む際に、併せて点検や洗浄を行うと効率的です。

機器の交換・修理にかかる費用

太陽光発電システムを構成する機器にはそれぞれ寿命があり、長期間の使用に伴い交換や修理が必要となります。

特に、電気を変換するパワーコンディショナーは、内部の電子部品が劣化するため、寿命は10年~15年が一般的です。

将来的に交換が必要になることを見越しておく必要があり、その費用は工事費を含めて20万円~40万円程度かかります。

太陽光パネル自体の寿命は20年~30年と長いですが、台風による飛来物で破損したり、経年劣化で不具合を起こしたりする可能性もゼロではありません。

多くのメーカーは10年以上の製品保証や出力保証を付けていますが、保証期間が過ぎた後の修理は実費となります。

このように、将来的な機器交換という費用のループが発生する可能性を念頭に置いておく必要があります。

将来的な撤去・廃棄にかかる費用

太陽光発電システムの寿命が来たときや、家を建て替えたり売却したりする際には、パネルを撤去し、適切に廃棄するための費用が発生します。

この撤去・廃棄費用も、将来を見据えたコストとして考えておくべきです。

撤去工事の費用は、足場の設置が必要かどうかで大きく変わりますが、およそ10万円から20万円が相場です。

これに加えて、撤去したパネルは産業廃棄物として処分する必要があり、そのための処分費用もかかります。

現在では、FIT制度を利用して売電を行う場合、将来の廃棄費用をあらかじめ積み立てておくことが義務付けられています。

将来、家を売却する際に、太陽光発電システムが付いていることが資産価値として評価されることもありますが、撤去費用を考慮されるケースもあるため注意が必要です。

【太陽光発電の費用対効果は?初期費用は元が取れる?】

太陽光発電を導入する上で最も気になるのは、「高額な初期費用を支払って、本当に元が取れるのか?」という費用対効果の問題でしょう。

この疑問に答えるためには、導入によって得られる経済的なメリットを具体的に知る必要があります。

ここでは、発電した電気を自分で使う「自家消費」による電気代削減額と、余った電気を売る「売電」による収入という2つの側面から、費用対効果を考えます。

発電量のうち、どのくらいの割合を自家消費と売電に回すかによって、初期費用を回収できる年数も変わってきます。

「自家消費」で電気代は年間いくら安くなる?

自家消費とは、太陽光発電システムで作った電気を、電力会社から買わずに自宅で直接使用することです。

これにより、電気の購入量が減るため、電気代が安くなります。

例えば、年間で4,500kWhを発電するシステムを設置し、そのうちの30%にあたる1,350kWhを自家消費したとします。

電気料金の単価を1kWhあたり31円と仮定すると、年間で「1,350kWh×31円=41,850円」の電気代を節約できる計算になります。

この自家消費の割合は、家族のライフスタイルに大きく依存します。

日中も誰かが在宅している家庭や、オール電化の住宅は自家消費率が高くなる傾向があり、節約効果も大きくなります。

どれだけを自家消費に使えるかが、費用対効果を考える上で重要なポイントです。

「売電」の仕組みと収入のシミュレーション

自家消費で使い切れずに余った電気は、FIT制度を利用して電力会社に売ることができ、これが売電収入となります。

参考までに、2024年度にFIT認定を受けた家庭用太陽光発電(10kW未満)の場合、買取価格は1kWhあたり16円で、この価格が10年間保証されます。

先ほどの例で、年間発電量4,500kWhのうち、自家消費が30%だった場合、残りの70%にあたる3,150kWhが売電対象です。

年間の売電収入は「3,150kWh×16円=50,400円」とシミュレーションできます。

ただし、10年間のFIT期間が終了すると、買取価格は大幅に下がります。

その後の価格は電力会社によって異なりますが、1kWhあたり7円~9円近くになるのが一般的です。

そのため、FIT期間終了後も高い経済メリットを得るには、自家消費の割合を高めるなどの工夫が必要になります。

初期費用を回収できるまでの年数の目安

初期費用を何年で回収できるかは、「初期費用÷(年間の電気代削減額+年間の売電収入)」という式で大まかな目安を計算できます。

例えば、初期費用が130万円かかり、年間の電気代削減額が約4.2万円、売電収入が約5万円だったとします。

この場合、年間の経済的メリットは合計で9.2万円です。

これを基に計算すると、「1,300,000円÷92,000円/年≒14.1年」となり、およそ14年強で初期費用を回収できる見込みとなります。

ただし、これはあくまで一例のシミュレーションです。

実際の回収期間は、お住まいの地域の日照条件や設置するシステムの性能、電気料金や売電価格の今後の変動、メンテナンス費用など、様々な要因によって変わってきます。

導入前には、設置業者に依頼し、自宅の屋根の図面やイラストを用いた詳細なシミュレーションを出してもらうことが不可欠です。

【セットで検討したい家庭用蓄電池の必要性】

太陽光発電とセットで導入を検討したいのが、家庭用蓄電池です。

太陽光発電だけでは夜間や雨の日には発電できず、余った電気も売電価格が低下傾向にあるため、電気を「貯めて使う」という選択肢が重要になってきています。

蓄電池を併設することで、太陽光発電のメリットをさらに高め、より効率的で安心な暮らしを実現できます。

ここでは、蓄電池のメリット・デメリットや費用について詳しく見ていきましょう。

蓄電池を導入するメリット

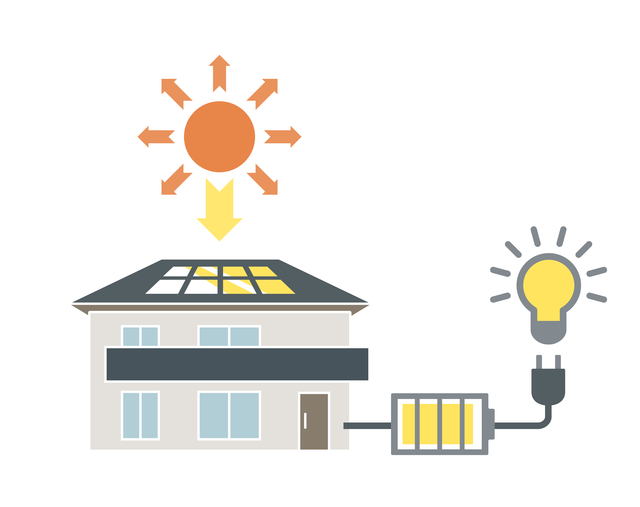

蓄電池を導入する最大のメリットは、電気の自給自足率を高められる点にあります。

日中に太陽光発電で作った電気のうち、家庭で使い切れずに余った分を蓄電池に貯めておくことができます。

そして、太陽光が発電しない夜間や早朝、または天気の悪い日に、貯めておいた電気を取り出して使うことで、電力会社から購入する電気の量を大幅に減らせます。

これにより、太陽光発電システム単体の場合よりも、さらに電気代の節約効果を高めることが可能です。

また、災害などによる停電時には、非常用電源として大きな力を発揮します。

太陽光発電だけでは日中しか電気が使えませんが、蓄電池があれば夜間でも照明や冷蔵庫などの家電製品を使用でき、長引く停電への備えとして大きな安心感につながります。

蓄電池を導入するデメリット

家庭用蓄電池を導入する上で、最も大きな障壁となるのが高額な初期費用です。

太陽光発電システムとは別に、機器本体と工事費を合わせて100万円前後の追加費用がかかることが一般的で、経済的な負担は決して小さくありません。

また、蓄電池本体を設置するためのスペースの確保も必要です。

屋外に設置するタイプが主流ですが、ある程度の広さと基礎工事が必要になるため、敷地に余裕がない場合は設置が難しいこともあります。

さらに、蓄電池にも寿命があり、充放電を繰り返すことで徐々に蓄えられる電気の量が減っていきます。

長期的に見れば、いずれ交換が必要になる可能性も考慮しておかなければなりません。

目先のメリットだけでなく、これらのデメリットと長期的な費用対効果を慎重に比較検討することが重要です。

家庭用蓄電池の費用相場

家庭用蓄電池の導入費用は、電気を貯められる容量や、搭載されている機能、メーカーによって大きく異なります。

一般的に、機器本体の価格と設置工事費を合わせた総額は、80万円から200万円程度が相場となっています。

容量が大きくなるほど価格も高くなるため、家族の人数や普段の電気使用量などを考慮し、家庭に合った適切な容量の製品を選ぶことが大切です。

太陽光発電と同様に、国や自治体が蓄電池の導入に対しても補助金制度を設けている場合があります。

これらの制度をうまく活用することで、初期費用を抑えることが可能です。

また、最近では初期費用0円で蓄電池を設置できるリース契約や、事業者が設置・維持管理する代わりに発電された電気の使用料を事業者に支払うPPAモデルといったサービスも出てきており、まとまった資金がなくても導入できる選択肢が増えています。

【太陽光発電の導入費用を安く抑える3つの方法】

太陽光発電の導入を考える上で大きな課題となる初期費用ですが、いくつかの方法を実践することで、その負担を軽減することが可能です。

ここでは、導入費用を少しでも安く抑えるための具体的な3つの方法をご紹介します。

国や自治体が実施する補助金制度を活用する

太陽光発電の導入費用を抑える上で、最も有効な手段の一つが、国や自治体が実施している補助金制度を活用することです。

国レベルでは、子育て世帯などを対象とした省エネ住宅の新築を支援する事業の一環として、太陽光発電の設置も補助の対象となる場合があります。

さらに、各都道府県や市区町村が独自に補助金や助成金の制度を設けているケースも少なくありません。

これらの補助金は、お住まいの自治体のホームページなどで確認できます。

ただし、多くの補助金制度は予算の上限が決められており、申請期間も限られているため、情報収集は早めに行動することが肝心です。

申請手続きが複雑な場合もあるため、設置を依頼する業者に相談し、サポートしてもらうとスムーズに進められます。

複数の業者から相見積もりを取って比較する

太陽光発電の設置費用は、同じメーカーの同じ製品を設置する場合でも、依頼する販売店や工事業者によって金額が大きく異なることがよくあります。

そのため、契約する前に必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)を取り、その内容をじっくり比較検討することが非常に重要です。

単に総額の安さだけで決めるのではなく、見積もりに含まれている機器の性能や保証内容、工事の品質、そして設置後のアフターフォロー体制まで、総合的に判断する必要があります。

ある業者は価格が安いけれど保証が手薄、別の業者は少し高いが長期保証や無料点検が付いているなど、サービス内容は様々です。

各社の担当者から直接説明を聞くことで、信頼できる業者かどうかを見極めることにもつながります。

新築時に導入して設置費用を抑える

これから家を建てる計画がある方にとっては、新築時に太陽光発電を導入するのが最も費用を抑えやすい方法です。

既に建っている家に後から設置する場合と異なり、新築工事と同時に作業を進めるため、太陽光パネル設置のためだけに足場を組む必要がありません。

この足場代だけでも10万円から20万円程度の節約につながります。

また、住宅の設計段階からパネルの設置を前提に、屋根の形状や方角、強度、配線のルートなどを最適化できるため、無駄がなく効率的な設置が可能です。

さらに、太陽光発電の設置費用を住宅ローンに含めて借り入れができるという大きなメリットもあります。

一般的に金利が低い住宅ローンを利用することで、別途ソーラーローンを組むよりも総支払額を抑えられる可能性があります。

【まとめ】

太陽光発電は、日々の電気代を節約し、余った電気を売ることで収入を得られる経済的なメリットに加え、災害時の非常用電源としての安心感や、CO2を排出しない環境への貢献といった多様な価値を提供するため、普及率が高まっています。

その一方で、導入には高額な初期費用がかかり、発電量は天候に左右されるほか、長期的なメンテナンスコストも必要です。

導入費用はシステムの規模や住宅の条件で異なりますが、補助金の活用や複数業者からの見積もり比較、新築時の同時設置といった工夫で負担を軽減できます。

初期費用の回収には一定の期間を要するため、自家消費と売電のバランスを考慮したシミュレーションを行い、長期的な視点で費用対効果を判断することが求められます。

蓄電池の併設も視野に入れ、自身のライフスタイルに合った最適な選択を検討することが重要です。

ハーバーハウスでは、毎月1万円以上の電気料金を節約できる、太陽光発電5.1kWを搭載した商品「ABITH」をご用意しております。

その他の商品に関しても、自由設計のためご要望に合わせて太陽光発電付きのプランを実現することが可能です。

また、ご提案の際には年間発電量のシミュレーションを実施し、分かりやすく解説いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。