ZEH(ゼッチ)とは?メリット・デメリット、補助金制度についてわかりやすく解説!

ZEH(ゼッチ)という言葉を見聞きする機会が増えましたが、ZEHとは一体どんな家なの?と疑問に思う方もいるかもしれません。

この記事では、エネルギー収支をゼロにすることを目指すZEHについて、その仕組みから具体的なメリット・デメリット、さらにはお得な補助金制度まで、家づくりを考える上で知っておきたい情報をわかりやすく解説します。

快適で経済的な暮らしを実現する選択肢の一つとして、ZEHの知識を深めていきましょう。

目次

- 【ZEH(ゼッチ)住宅とは?エネルギー収支ゼロを目指す家の基本】

・ZEHの定義と仕組みをわかりやすく解説

・ZEH住宅に求められる4つの性能基準

・5種類あるZEH - 【ZEH住宅に住む5つのメリット】

・高い断熱性能で一年中快適な室温をキープできる

・月々の光熱費を大幅に削減できる

・災害による停電時にも電気を使える安心感

・資産価値が高く評価され売却時に有利になる可能性

・住宅ローン控除で税金の優遇措置が受けられる - 【ZEH住宅を建てる前に知っておきたい4つのデメリット】

・高性能な設備導入で建築コストが高くなる傾向

・太陽光発電システムには定期的なメンテナンスが必要

・発電量が天候や季節によって左右される

・太陽光パネルの設置で屋根のデザインが制限される場合がある - 【ZEH住宅で活用できる補助金制度を解説】

・国が実施しているZEH関連の補助金事業

・自治体が独自に行っている支援制度も確認しよう - 【補助金申請をする際の3つの注意点】

・ZEHビルダー/プランナーへの依頼が申請の条件

・申請のスケジュールや公募期間を事前に把握しておく

・交付決定後の設計変更は原則として認められない - 【まとめ】

【ZEH(ゼッチ)住宅とは?エネルギー収支ゼロを目指す家の基本】

ZEH(ゼッチ)とは、「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称です。

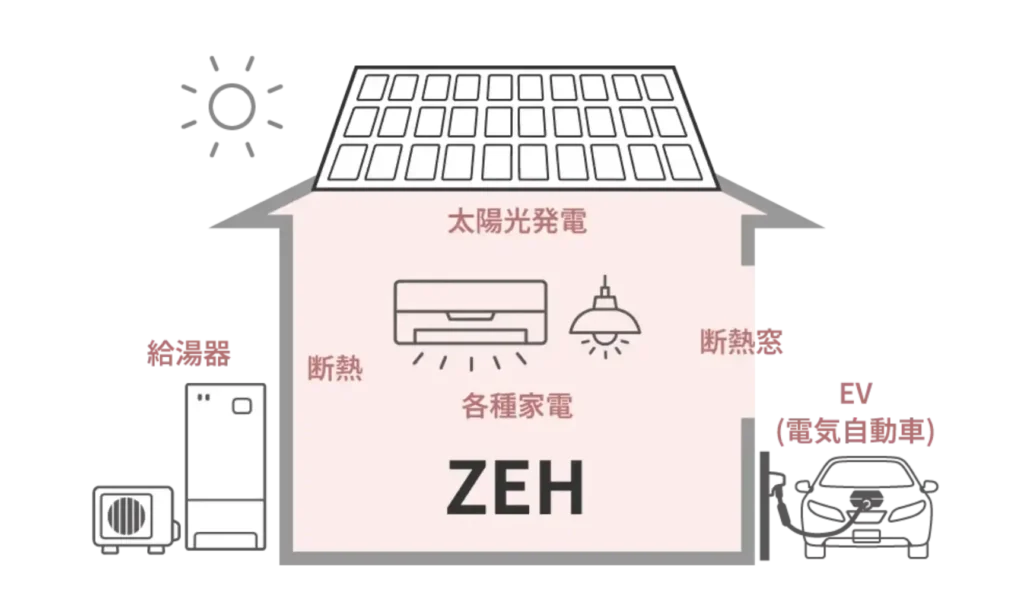

これは、家の断熱性能を大幅に向上させ、高効率な設備を導入することで、暮らしで使うエネルギー消費を極力減らす(省エネ)とともに、太陽光発電などでエネルギーを創り出し(創エネ)、年間のエネルギー収支をおおむねゼロにすることを目指す家のことを指します。

国が推進する住宅政策の一つであり、政府は2030年までに、新築されるすべての住宅において、ZEH基準の省エネ性能を標準とすることを目指しています。

ZEHとして認められるには、定められた高い水準の省エネ基準を満たす必要があります。

ZEHの定義と仕組みをわかりやすく解説

ZEHの定義を簡単に説明すると、「断熱」「省エネ」「創エネ」という3つの要素を組み合わせて、エネルギー消費量を実質ゼロにする住宅のことです。

まず、高性能な断熱材や窓を使って家全体の「断熱」性能を高め、外の暑さや寒さの影響を受けにくくします。

次に、LED照明や高効率な給湯器、エアコン等の「省エネ」設備を導入し、エネルギー消費そのものを抑えます。

そして最後に、太陽光発電システム等の「創エネ」設備でエネルギーを創り出し、消費するエネルギーをまかないます。

ZEH住宅に求められる4つの性能基準

ZEH住宅として認められるためには、国が定めた4つの基準をクリアする必要があります。

これらの基準に適合するために、高性能な窓や高い気密性を確保するなど、高いレベルの住宅性能が求められます。

◆強化外皮基準のクリア(断熱性能)

ZEH住宅の土台となるのが、外皮と呼ばれる建物の壁や屋根、窓などの断熱性能です。

この性能を高めることで、外の暑さや寒さが室内に伝わりにくくなり、魔法瓶のように快適な室温を保ちやすくなります。

具体的には、壁や天井に高性能な断熱材を隙間なく施工したり、熱の出入りが最も大きい窓に、熱を伝えにくい樹脂サッシや複層ガラスを採用したりします。

国が定める「断熱等性能等級5」以上、かつ地域ごとに設定されたUA値(外皮平均熱貫流率)の基準値を下回ることが、ZEHの必須条件となっています。

◆一次エネルギー消費量の20%以上削減(省エネ性能)

高断熱な住宅を実現した上で、次に求められるのが省エネ性能の向上です。

これは、家庭内で使用するエネルギー、特に冷暖房や給湯、照明、換気などで消費する一次エネルギーを削減することを指します。

そのために、エネルギー効率の高い省エネ設備を導入することが不可欠です。

具体例としては、消費電力の少ないLED照明、少ないエネルギーでお湯を沸かすエコキュートのような高効率給湯器、省エネ性能の高いエアコンなどが挙げられます。

ZEHの基準では、これらの設備によって、国が定めた標準的な住宅に比べて一次エネルギー消費量を20%以上削減することが求められます。

◆再生可能エネルギーの導入(創エネ性能)

ZEHにおいては、主に屋根に設置した太陽光発電システムが創エネ性能の役割を担います。

高い断熱性能と省エネ設備によって削減したエネルギー消費量を、この創エネによって生み出したエネルギーでさらに相殺し、年間のエネルギー収支を実質ゼロにすることを目指します。

太陽光発電で創った電気は、まず家庭内で消費され、日中に使いきれず余った分は電力会社に売ることも可能です。

これにより、光熱費の削減だけでなく、環境負荷の低減にも貢献する仕組みが成り立ちます。

◆一次エネルギー消費量の100%以上削減

上記の3つを満たすことにより、年間の一次エネルギー消費量を100%以上削減すること(実質ゼロ以下とすること)ができて初めて、その住宅はZEHであると認められます。

これは、単にエネルギー消費を抑えるだけでなく、自給自足に近い形でエネルギーを賄う高性能な住宅であることを示しているのです。

5種類あるZEH

ZEHはエネルギー消費量の削減割合に応じて、「ZEH」「ZEH+(ゼッチ・プラス)」「ZEH Oriented(ゼッチ・オリエンテッド)」「Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)」「Nearly ZEH+(ニアリー・ゼッチ・プラス)」の5種類に分類されています。

これは、都市部の狭小地や日照条件が厳しい寒冷地など、地域や敷地の条件によっては標準的なZEHの基準を満たすのが難しいケースがあるためです。

それぞれの条件に相当する住宅がZEHとして認定されますので、その特徴を詳しく見て行きましょう。

◆ZEH

一般的に「ZEH(ゼッチ)」と呼ばれるのは、この標準的なZEHを指します。

高い断熱性能を確保し、省エネ設備を導入することで、国の基準で定められた一次エネルギー消費量を20%以上削減することが絶対条件です。

その上で、太陽光発電などの創エネ設備を設置し、再生可能エネルギーによる創出分も含めて、削減後のエネルギー消費量を100%以上削減する住宅のことです。

つまり、「省エネ」と「創エネ」を組み合わせることで、年間のエネルギー収支が実質的にゼロになる、ZEHの基本形と言えるモデルです。

◆ZEH+

「ZEH+(ゼッチ・プラス)」は、標準のZEHよりもさらに高い性能が求められる、ZEHの上位グレードです。

通常のZEHの基準を満たすことに加え、省エネ性能をさらに向上させ、一次エネルギー消費量(再生可能エネルギーを除く)の削減率を30%以上とする必要があります(2025年度より適用)。

また、それに加えて、①外皮性能の更なる強化、②HEMSなどを活用した高度エネルギーマネジメント、③電気自動車(EV)への充電設備、という3つの要素のうち2つ以上を導入することが条件となります。

より環境に優しく、快適で先進的な暮らしを目指す住宅です。

◆ZEH Oriented

ZEH Oriented(ゼッチ・オリエンテッド)は、主に都市部の狭小地向けに設けられたZEHの区分です。

都心部など家が密集している地域では、隣の建物の影響で日当たりが悪かったり、屋根の面積が小さくて十分な量の太陽光パネルを設置できなかったりします。

このような立地条件を考慮して、ZEH Orientedでは「創エネ」に関する設備を基準が免除されています。

ただし、その分、断熱性能の向上(UA値の基準クリア)と、省エネ設備による一次エネルギー消費量20%以上の削減という、断熱・省エネに関する高い性能は、通常のZEHと同様に求められます。

◆Nearly ZEH

「Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)」は、主に寒冷地や多雪地域、日照時間の短い地域など、太陽光発電による創エネが不利になりやすいエリアのために設けられた基準です。

これらの地域では、冬場の暖房需要が大きい一方で、十分な発電量を得るのが難しい場合があります。

そのため、創エネを含めたエネルギー削減目標が少し緩和されています。

具体的には、省エネ(一次エネルギー消費量20%以上削減)と創エネを合わせて、年間の一次エネルギー消費量を75%以上削減できれば、Nearly ZEHとして認定されます。

◆Nearly ZEH+

Nearly ZEH+(ニアリー・ゼッチ・プラス)は、寒冷地などを対象としたNearly ZEHの上位グレードと位置付けられています。

基本的なNearly ZEHの基準を満たした上で、ZEH+と同様の追加要件をクリアする必要があります。

具体的には、一次エネルギー消費量の削減率を25%以上に高めること、そして「外皮性能の更なる強化」「高度エネルギーマネジメント」「電気自動車への充電設備」のうち2つ以上を導入することが求められます。

厳しい気候条件下でも、より高い省エネ性と快適性を実現する住宅です。

【ZEH住宅に住む5つのメリット】

国が普及を推進するZEH住宅には、環境に優しいだけでなく、実際に住む人にとっても多くのメリットがあります。

光熱費が安くなるといった経済的な魅力はもちろん、日々の暮らしが快適になったり、災害時にも安心できたりと、その恩恵は多岐にわたります。

これから注文住宅や新築の建売住宅の購入を検討している方にとって、ZEHに住むことで得られる利点は、家づくりの大きな判断材料となるはずです。

ここでは、ZEH住宅の代表的な5つのメリットを具体的に紹介します。

一年中快適な室温をキープできる

ZEH住宅の大きなメリットは、非常に高い断熱性能によって実現される快適な室内環境です。

家全体が魔法瓶のように断熱されているため、外の気温の影響を受けにくく、夏は涼しく冬は暖かい室温を保ちやすくなります。

例えば、冬の寒い日でも家の中は暖かく、部屋ごとの温度差が少ないためヒートショックのリスクを軽減できます。

夏場は、エアコンで一度冷やした空気が外に逃げにくいため、少ない電力で快適な状態を維持できます。

これにより、過度にエアコンに頼ることなく、一年を通して心地よい空間で過ごせるようになります。

月々の光熱費を大幅に削減できる

ZEH住宅は、家計に直接的なメリットをもたらす光熱費の大幅な削減が期待できます。

まず、高い断熱性能によって冷暖房の効率が格段に上がり、電気の使用量を抑えられます。

加えて、エコキュートのような高効率な給湯器やLED照明といった省エネ設備の導入で、日常的なエネルギー消費も少なくなります。

さらに、太陽光発電によって日中の電気を自家供給できるため、電力会社から購入する電気を減らせます。

余った電気は売電することも可能で、月々の支出を抑えるだけでなく、収入を得ることもできるエコで経済的な暮らしが実現します。

災害による停電時にも電気を使える安心感

太陽光発電システムを備えたZEH住宅は、災害時の備えとしても大きな安心感をもたらします。

地震や台風などによって電力供給がストップする大規模な停電が発生しても、日中、太陽が出ていれば発電した電気を使用することが可能です。

これにより、最低限の照明を確保したり、スマートフォンを充電して情報を得たりと、非常時でも生活の基盤を維持しやすくなります。

さらに、蓄電池も併せて設置すれば、昼間に発電して貯めておいた電気を夜間に使うこともできます。

こうした設備は、万が一の事態に備えるレジリエンス(災害に対する耐久性や対応力)の高い住まいを実現します。

資産価値が高く評価され、売却時に有利になる

ZEH住宅は、将来的に不動産としての資産価値が高く評価される可能性があります。

ZEHは国が定めた厳しい性能基準をクリアした住宅であり、その性能は「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」などの第三者機関による認証で客観的に証明できます。

将来、家を中古の戸建として売却する際に、この認証が省エネ性能の高さを示す強力なアピールポイントとなります。

エネルギー価格の高騰や環境意識の高まりを背景に、ランニングコストを抑えられる高性能な住宅は買い手にとって魅力的であり、一般的な住宅よりも有利な条件で取引できることが期待されます。

住宅ローン控除で税金の優遇措置が受けられる

ZEH住宅を取得すると、税金の面でもメリットがあります。

住宅ローンを利用して家を建てる際、多くの人が活用する住宅ローン控除制度において、ZEH住宅は一般の住宅よりも手厚い優遇措置を受けられます。

この制度は、年末のローン残高に応じて所得税などが還付される仕組みですが、控除の対象となる借入限度額が住宅の省エネ性能に応じて設定されています。

ZEH水準の省エネ住宅は、一般の省エネ基準適合住宅よりも限度額が高いため、結果的に控除額が大きくなります。

補助金との併用も可能な場合が多く、初期費用と税金の両面から負担を軽減できます。

【ZEH住宅を建てる前に知っておきたい4つのデメリット】

メリットの多いZEH住宅ですが、建築を決める前にはデメリットや注意点もしっかりと理解しておくことが大切です。

新築だけでなく、既存の家をZEH基準にリフォームする場合でも同様の点が課題となるため、メリットとデメリットの両方を天秤にかけて判断しましょう。

高性能な設備導入で建築コストが高くなる

ZEH住宅を建てる上での最も大きなデメリットは、建築コストが高くなる傾向にある点です。

ZEHの基準をクリアするためには、高性能な断熱材やサッシ、太陽光発電システム、HEMS(Home Energy Management Systemの略称。家庭内のエネルギー使用量を「見える化」し、家電や電気設備を「制御」することで、エネルギーの最適化や節約を実現する管理システム)、高効率な空調・給湯設備など、一般的な住宅にはない特別な仕様や設備が必須となります。

これらの導入費用が上乗せされるため、建築費の総額はどうしても高くなります。坪単価で比較した場合も、一般的な住宅より値段が上がることが多いです。

補助金制度などを活用して初期費用を抑えることは可能ですが、長期的な光熱費削減分と相殺できるか、慎重な資金計画が求められます。

太陽光発電システムには定期的なメンテナンスが必要

ZEH住宅の心臓部ともいえる太陽光発電システムですが、一度設置すれば永久に使えるわけではなく、定期的なメンテナンスが必要です。

太陽光パネル自体の寿命は長いものの、発電した電気を家庭で使えるように変換するパワーコンディショナは、一般的に10年から15年ほどで寿命を迎え、交換が必要になります。

また、パネルの表面の汚れや破損がないか、発電効率が落ちていないかなどを確認するための定期点検も推奨されます。

これらのメンテナンスや機器の交換には当然費用がかかるため、建築時のコストだけでなく、将来発生する維持管理費も見込んでおく必要があります。

発電量が天候や季節によって左右される

太陽光発電は自然のエネルギーを利用するため、発電量が天候や季節によって大きく変動する点も理解しておくべきデメリットです。

当然ながら、日照時間の長い晴れた日には多くの電気を創り出せますが、曇りや雨の日、雪が積もる冬場などは発電量が大幅に減少します。

また、夜間は発電することができません。ZEHはあくまで「年間」のエネルギー収支をゼロにすることを目指すものであり、常に電気を自給自足できるわけではないのです。

発電量が少ない時間帯や季節には、通常通り電力会社から電気を購入する必要があるため、その変動性を理解しておくことが大切です。

屋根のデザインが制限される場合がある

太陽光発電の効率を最大限に高めるためには、太陽光パネルを日当たりの良い南向きの屋根に、ある程度の面積を確保して設置することが理想的です。

そのため、屋根の形や勾配、方角が発電効率を優先する形で決まることが多く、外観デザインの自由度が制限される場合があります。

例えば、北向きの屋根や複雑な形状の屋根では、十分なパネルを設置できず、ZEHの基準を満たす発電量を得られないこともあります。

特に平屋住宅などでは、間取りや全体の仕様を考える際に、屋根の設計が大きな制約となる可能性も考慮しておく必要があります。

【ZEH住宅で活用できる補助金制度を解説】

ZEH住宅の建築にはコストがかかりますが、その負担を軽くするために国や地方自治体がさまざまな補助金制度を設けています。

これらの制度を上手に利用すれば、初期費用を抑えつつ、高性能な住まいを実現できます。

補助金には、国土交通省や環境省などが主導する全国規模のものから、各自治体が独自に行っている支援まで、いくつかの種類があります。

ZEHの建築を検討するなら、どのような補助金が利用できるのかを事前に調べておくことが非常に重要です。

ここでは、ZEH住宅で活用できる代表的な補助金制度について解説します。

国が実施しているZEH関連の補助金事業

国は2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、住宅の省エネ化を強力に推進しており、ZEHの普及はその中心的な施策の一つです。

そのため、ZEH住宅を新築または購入する人向けに、複数の補助金事業を展開しています。

代表的なものとしては、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して実施する「住宅の省エネ化への支援強化事業」があり、その中でZEHの種類や性能に応じた補助金が用意されています。

2025年からは省エネ基準適合住宅が義務化される流れもあり、国の支援は今後も続くと考えられますが、制度の内容や予算は年度ごとに変わるため、最新の情報を確認することが不可欠です。

自治体が独自に行っている支援制度

国が実施する補助金制度に加えて、都道府県や市区町村が独自に支援制度を設けている場合もあります。

これらの制度は、国の補助金と併用できるケースも多く、さらに手厚い支援を受けられる可能性があります。

例えば、東京都では独自の省エネ基準を満たす住宅への助成金があるほか、各自治体で太陽光発電システムや蓄電池の設置に対して補助金を出している例は少なくありません。

北海道や沖縄など、地域特性に応じた独自の支援策を用意していることもあります。

建築を予定している地域の自治体のホームページなどで、利用できる制度がないか必ず確認しましょう。

【補助金申請をする際の3つの注意点】

ZEHの補助金は建築費用の負担を軽減する上で非常に有効ですが、申請すれば誰もが必ず受け取れるわけではありません。

補助金申請には、いくつかのルールや手続き上の注意点があり、これらを知らずに進めてしまうと、せっかくの機会を逃してしまうこともあります。

特に、依頼する建築会社、申請のタイミング、着工後の設計変更については、事前にしっかりと把握しておく必要があります。

ここでは、補助金の申請をスムーズに進めるために、最低限押さえておきたい3つの注意点を解説します。

ZEHビルダー/プランナーへの依頼が申請の条件

国のZEH関連補助金を申請する際の最も基本的な条件として、工事を依頼する会社が「ZEHビルダー/プランナー」として登録されていることが挙げられます。

ZEHビルダー/プランナーとは、ZEH住宅の建築実績を持ち、普及目標を掲げて国に登録したハウスメーカーや工務店、設計事務所のことです。

この登録がない事業者では、補助金の申請手続き自体ができません。

したがって、住宅会社を選ぶ段階で、その会社がZEHビルダー/プランナーであるかを必ず確認する必要があります。

どの会社が登録されているかは、関連団体のウェブサイトで検索できるため、事前にチェックしておくことをおすすめします。

申請のスケジュールや公募期間を事前に把握しておく

ZEHの補助金は、一年中いつでも申請できるわけではありません。

年度ごとに予算が決められており、その予算の範囲内で「公募期間」が設定されます。

この期間内に申請を完了させる必要があり、人気の補助金は予算上限に達して早期に締め切られることもあります。

また、申請は原則として建物の工事着工前に行わなければなりません。

そのため、家づくりの計画段階から、利用したい補助金の公募スケジュールを把握し、それに合わせて建築工程を調整することが重要です。

条件を満たしていてもタイミングを逃すと認定されないため、施工会社と綿密に打ち合わせましょう。

交付決定後の設計変更は原則として認められない

補助金の申請は、提出された設計図や仕様書に基づいて審査され、その内容でZEHの基準を満たしていると判断された場合に交付が決定されます。

そのため、補助金の交付決定通知を受けた後に、申請内容に関わる設計変更を行うことは原則として認められません。

特に、断熱材の種類や窓の性能、導入する空調設備など、省エネ性能に直接影響する部分の変更は厳しく制限されます。

もしやむを得ず変更が必要になった場合、手続きが複雑になったり、最悪の場合は補助金の交付が取り消されたりするリスクがあります。

交付決定後は慎重な対応が必要です。

【まとめ】

ZEH住宅は、高い断熱性・省エネ性・創エネ性を組み合わせ、年間のエネルギー収支を実質ゼロにすることを目指す高性能な住まいです。

光熱費の大幅な削減や一年中快適な室温、災害時の安心感など多くのメリットがある一方で、建築コストが高くなるなどのデメリットも存在します。

しかし、新築住宅に占めるZEHの割合や数は年々増加しており、今後ますますスタンダードな住宅となっていくでしょう。

賃貸とは異なり、長く住むマイホームだからこそ、ZEHのメリット・デメリットを深く理解し、賢い家づくりの選択肢として検討することが求められます。

ハーバーハウスでは、そのZEHをも上回る断熱性能を備えた商品「ECOLOGIA」をご用意しております。

断熱性能以外に関しても、全国トップクラスの基本性能で一年中快適な住まいを実現しますので、もっと詳しく知りたいという方は、ぜひお近くの店舗へお問い合わせください。

-1024x536.jpg)