UA値とは?家の断熱性能や断熱等級の基準をわかりやすく解説します

UA値とは?断熱等級との違いや基準をわかりやすく解説します

暖かい家、快適な家を建てたいと考えたとき、必ず目にするのが「UA値(ユーエーち)」や「断熱等級」といった言葉です。

これらは家の断熱性能を示す大切な基準であり、暮らしの快適さや光熱費に直結します。

UA値とは何か、断熱等級との関係性や性能を高めるポイントを知ることで、納得のいく家づくりを進めることができます。

この記事では、UA値の基本的な意味から、断熱等級の具体的な基準、そして高性能な家を建てるための注意点まで、分かりやすく解説していきます。

目次

- 【UA値とは?家の熱の逃げやすさを示す指標】

- 【断熱等級とは?UA値と地域区分で決まる住宅性能のランク】

- 【断熱等級ごとのUA値基準と性能レベル】

・2025年から義務化!最低限クリアしたい「断熱等級4」

・2030年に義務化予定!快適な暮らしの目安となる「断熱等級5」

・より高い省エネ性能を求めるなら「断熱等級6・7」 - 【高断熱がもたらす4つのメリット】

・一快適な室温をキープできる

・光熱費を節約できる

・健康リスクを軽減する

・結露を防ぎ家の寿命を延ばす - 【UA値を下げるには?住宅の断熱性能を高める3つのポイント】

・「窓」の性能を高める

・「壁・屋根・床」の断熱材を厚くする

・「玄関ドア」を断熱仕様にする - 【UA値だけで判断は危険?家づくりで注意すべきこと】

・「家の形」や「日当たり」も考慮する

・「C値(気密性能)」も確認しよう - 【まとめ】

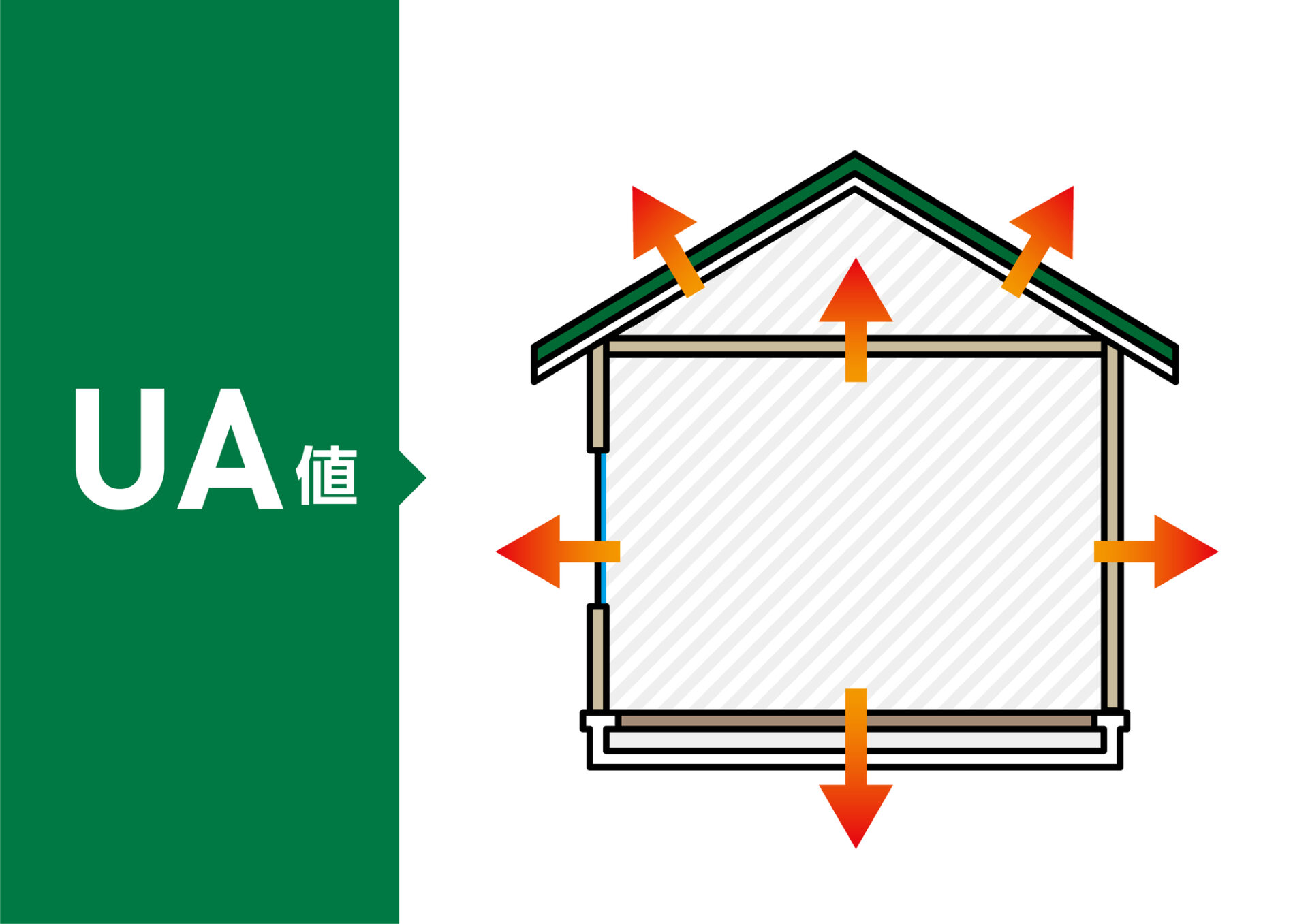

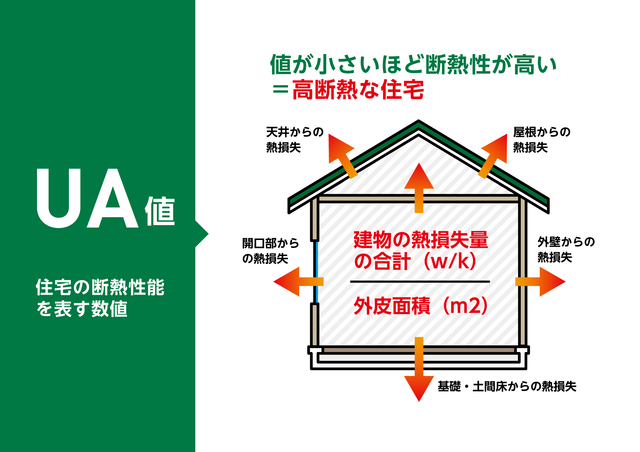

【UA値とは?家の熱の逃げやすさを示す指標】

UA値は「外皮平均熱貫流率」という正式名称で、建物の中から外へどれくらい熱が逃げやすいかを表す数値です。

具体的には、家の外壁・屋根・床・窓など(これらをまとめて「外皮」と呼びます)から、熱がどれくらいの割合で逃げていくかを計算した値となります。

このUA値の数字が小さいほど、熱が逃げにくい、つまり断熱性能が高い家ということになります。

逆に数値が大きいと、熱が逃げやすく断熱性能が低いことを示しています。

UA値は、家の快適性や省エネ性能を客観的に判断するための重要なものさしの一つです。

【断熱等級とは?UA値と地域区分で決まる住宅性能のランク】

断熱等級は、正式には「断熱等性能等級」といい、国が定めた住宅の断熱性能をランク付けしたものです。

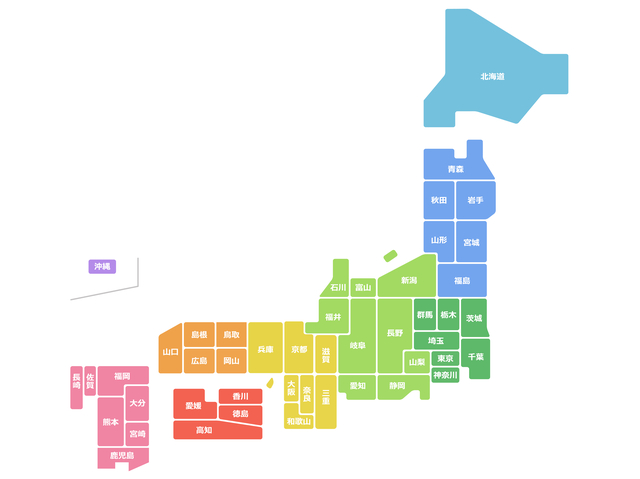

この等級は、先ほど説明したUA値と、住んでいる地域ごとの気候の違いを考慮した「地域区分」に基づいて決められます。

等級は数字で表され、数字が大きいほど高い断熱性能が求められます。

UA値が具体的な数値そのものであるのに対し、断熱等級はその数値を評価するためのランクと考えると、違いが分かりやすいかもしれません。

現在の最高等級は「7」で、家を建てる際の性能目標を設定する上で非常に役立つ指標です。

【断熱等級ごとのUA値基準と性能レベル】

住宅の断熱性能は、断熱等級によってランク分けされています。

2022年に、より高い性能を示す等級5〜7が新設され、省エネ住宅への関心が一層高まりました。

これから家を建てる方は、快適な暮らしを目指すなら等級5以上を基準に考えるのがおすすめです。

ここでは、それぞれの等級がどのくらいの性能レベルなのか、具体的な基準と共に見ていきましょう。

建てる場所の気候によって基準値は異なりますが、今回は新潟県内の多くの市町村が含まれる地域区分5を想定して解説します。

2025年から義務化!最低限クリアしたい「断熱等級4」

断熱等級4は、2025年4月からすべての新築住宅で義務化されている省エネ基準に適合するレベルです。

つまり、これからの家づくりにおいては、この等級をクリアすることが最低限の条件となります。

かつては長期優良住宅の認定基準でもあったため、一定の断熱性能は確保されていますが、近年の高性能住宅と比較すると十分とは言えません。

地域区分5におけるUA値の基準は「0.87以下」と定められています。

この数値を基準に、より高い性能を目指すことが、将来にわたって快適に暮らすためのポイントになります。

2030年に義務化予定!快適な暮らしの目安となる「断熱等級5」

より快適で省エネな暮らしを目指すなら、断熱等級5が一つの目安となります。

この等級は、年間の一次エネルギー消費量をおおむねゼロ以下にすることを目指す「ZEH(ゼッチ)基準」に相当するレベルです。

【関連記事】ZEH(ゼッチ)とは?メリット・デメリット、補助金制度についてわかりやすく解説!

断熱等級4と比較して、冷暖房の効率が格段に上がり、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を保ちやすくなります。

光熱費の削減にも大きく貢献するため、初期費用は上がっても長期的に見れば経済的なメリットも期待できます。

地域区分5におけるUA値の基準は「0.6以下」と、等級4よりも低い数値が求められます。

より高い省エネ性能を求めるなら「断熱等級6・7」

現在の断熱等級で最高レベルに位置するのが、断熱等級6と断熱等級7です。

これらは、一般的な高断熱住宅をさらに上回る性能を持ち、極めて少ないエネルギーで一年中快適な室温を維持することを目指します。

地域区分5で求められるUA値は、断熱等級6で「0.46以下」、断熱等級7では「0.26以下」と、非常に厳しい基準が設けられています。

ここまで性能を高めると、冷暖房に頼る機会が大幅に減り、健康で快適な暮らしと高い省エネ性を両立することが可能です。

予算やライフスタイルに合わせて、どこまでの性能を求めるかを検討すると良いでしょう。

【高い断熱性能がもたらす4つのメリット】

UA値を下げて高断熱な家を建てることには、単に「暖かい家」というだけでなく、暮らしを豊かにする多くのメリットがあります。

具体的には、室内の快適性向上、住む人の健康維持、経済的な負担の軽減、そして家の長寿命化など、多岐にわたる恩恵が期待できます。

家は永く住み続ける場所だからこそ、初期投資として断熱性能を高める価値は非常に大きいと言えるでしょう。

ここでは、高断熱住宅がもたらす代表的な4つのメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

一年中快適な室温をキープできる

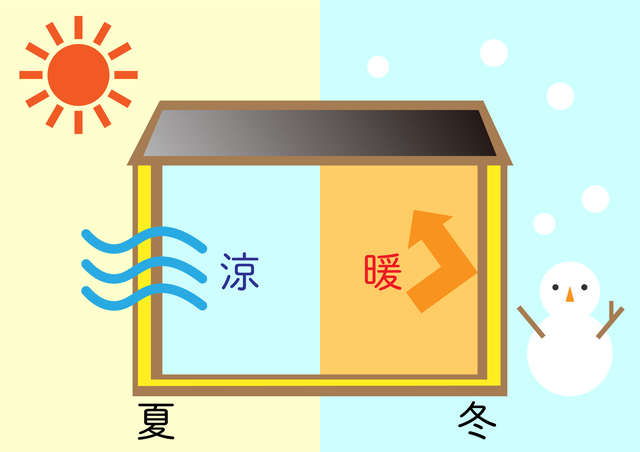

高断熱の家は、外の暑さや寒さの影響を受けにくいという大きな特徴があります。

魔法瓶のように室内の温度を保つ力が強いため、夏は外の熱気が侵入しにくく、冬は室内の暖かい空気が逃げにくい構造です。

これにより、一度エアコンで快適な温度にすれば、その状態を長く維持できます。

冷暖房を頻繁に強く稼働させる必要がなくなり、少ないエネルギーで一年を通して心地よい室温で過ごすことが可能になります。

そのため、家の中のどこにいても温度差が少なく、快適な生活空間が実現します。

冷暖房費を抑えて光熱費を節約できる

高断熱の家は、熱の出入りが少ないため、冷暖房の効率が非常に良くなります。

夏は冷気、冬は暖気が外へ逃げにくいため、エアコンなどの冷暖房機器を少し稼働させるだけで、快適な室温を長時間保つことが可能です。

これは、冷暖房にかかるエネルギー消費を抑えることにつながり、結果として月々の光熱費を大幅に節約できます。

建築時に断熱性能を高めるための費用はかかりますが、住み始めてからのランニングコストを考えると、長期的に見て経済的なメリットは大きいと言えます。

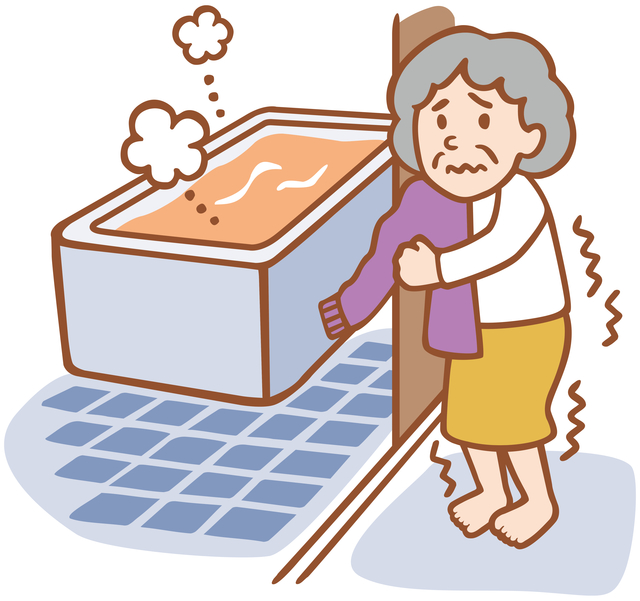

ヒートショックなどの健康リスクを軽減する

高断熱の家は、建物全体の温度差が少なくなるため、住む人の健康維持にも貢献します。

特に冬場に問題となるのが、暖かいリビングから寒い廊下や浴室へ移動した際に起こる「ヒートショック」です。

急激な温度変化による血圧の変動は、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすリスクを高めます。

断熱性能が高い家では、廊下や脱衣所といった非居室空間も極端に冷え込むことがなく、家中の温度が均一に保たれやすくなります。

これにより、ヒートショックのリスクを大幅に軽減し、家族が安心して暮らせる環境をつくります。

結露を防ぎ家の寿命を延ばすことにつながる

高断熱の家は、結露の発生を抑制する効果も期待できます。

結露は、室内の暖かい空気が冷たい窓や壁に触れることで発生しますが、断熱性能が高いと壁や窓の表面温度が外気の影響で下がりにくくなります。

結露を放置すると、カビやダニの発生原因となり、アレルギーなどの健康被害につながる恐れがあります。

さらに、壁の内部で発生する内部結露は、柱や土台といった家の構造体を腐らせ、建物の耐久性を著しく低下させる原因にもなります。

高断熱化によって結露を防ぐことは、家を長持ちさせる上で非常に重要です。

【UA値を下げるには?住宅の断熱性能を高める3つのポイント】

家のUA値を下げ、断熱性能を高めるには、設計段階で重要なポイントを押さえる必要があります。

熱は家の様々な場所から出入りするため、一部分だけを強化するのではなく、建物全体でバランス良く対策を講じることが大切です。

特に熱の出入りが大きい窓や、家全体を覆う壁・屋根・床といった部位への配慮は欠かせません。

ここでは、具体的にどのような部分に注目すれば断熱性能を効率的に高められるのか、4つのポイントに分けて解説します。

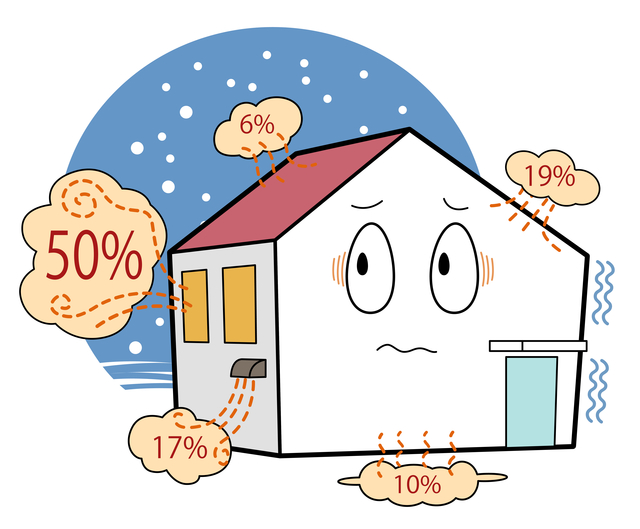

①熱の出入りが最も大きい「窓」の性能を高める

住宅の中で最も熱の出入りが激しい場所は窓です。

冬には約50%の熱が窓から逃げ、夏には約70%の熱が窓から侵入すると言われています。

そのため、家の断熱性能を向上させるには、まず窓の性能を高めることが最も効果的です。

具体的には、アルミサッシよりも熱を伝えにくい樹脂サッシや、ガラスが2枚のペアガラスよりも3枚のトリプルガラスを選ぶといった対策が有効です。

窓の性能を上げることは、快適な室内環境を実現するための最優先事項と言っても過言ではありません。

②家全体を覆う「壁・屋根・床」の断熱材を厚くする

窓の次に見直すべきは、家全体をすっぽりと覆っている壁・屋根・床です。

これらの部位には断熱材が施工されますが、使用する断熱材の種類や厚みによって性能が大きく変わります。

高性能な断熱材を選んだり、断熱材の厚みを基準以上に増やしたりすることで、UA値を効果的に下げることが可能です。

また、床下だけでなく建物の基礎部分を断熱材で囲う「基礎断熱」という工法も、床下からの冷気をシャットアウトし、家全体の保温効果を高めるのに役立ちます。

③意外と見落としがちな「玄関ドア」を断熱仕様にする

窓や壁の断熱に意識が向きがちですが、玄関ドアも意外と大きな熱の出入り口になります。

特にアルミ製のドアは熱を伝えやすいため、冬場にはドアの周辺がひんやりと冷え込んでしまうことがあります。

これを防ぐためには、内部に断熱材が充填された高断熱仕様の玄関ドアを選ぶことが重要です。

最近ではデザイン性の高い断熱ドアも数多くリリースされており、見た目を損なうことなく家の断熱性能を向上させることができます。

細かな部分ですが、家全体の性能を底上げするためには欠かせないポイントです。

【UA値だけで判断は危険?家づくりで注意すべきこと】

UA値は家の断熱性能を客観的に示す重要な指標ですが、この数値だけで家の快適性がすべて決まるわけではありません。

UA値の計算には含まれない要素や、UA値とセットで考えるべき他の性能指標も存在します。

ここでは、UA値だけに頼らず、より快適な家づくりを進めるための注意点を解説します。

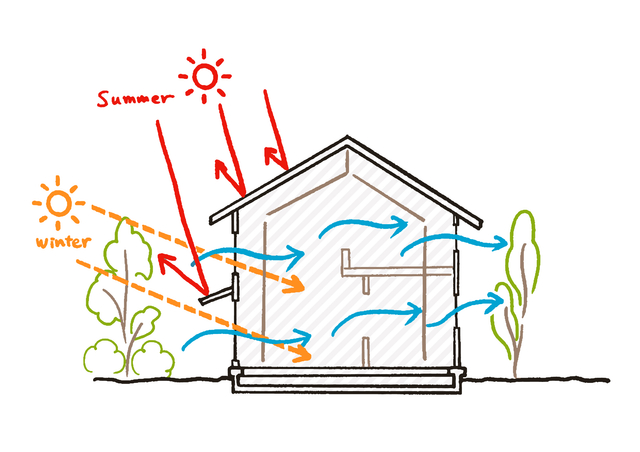

UA値の計算に含まれない「家の形」や「日当たり」も考慮する

UA値は、設計図面上の断熱性能を計算した数値であり、実際の住み心地を完全に表すものではありません。

例えば、同じUA値の家でも、凹凸の多い複雑な形の家と、四角いシンプルな形の家とでは、後者の方が熱の逃げる面積が少なくなり、エネルギー効率が良くなります。

また、南側に大きな窓を設けて冬の日差しをたくさん取り入れたり、夏は庇で日差しを遮ったりといった、自然のエネルギーをうまく活用する設計も、計算上の数値以上に快適な暮らしに貢献します。

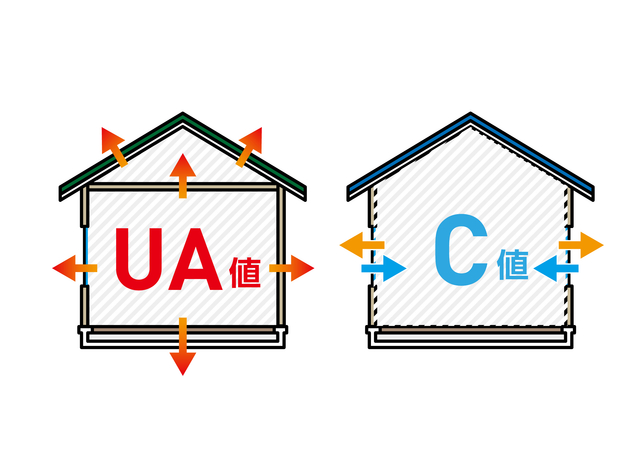

実際の暮らし心地に関わる「C値(気密性能)」も確認しよう

断熱性能と密接な関係にあるのが、家の気密性能を示すC値です。

C値は、家にどれくらいの隙間があるかを示す数値で、数字が小さいほど気密性が高いことを意味します。

いくら高性能な断熱材を使っても、隙間だらけでは意味がないように、断熱と気密はセットで性能を発揮します。

気密性が高いと、外気の侵入を防ぎ、断熱効果を高めるだけでなく、計画的な換気が可能になり、常に新鮮な空気を保つことができます。

UA値と合わせてC値も必ず確認することが、後悔しない家づくりの鍵となります。

【関連記事】C値とは?家の気密性能や数値の基準をわかりやすく解説します

【まとめ】

UA値とは、住宅の断熱性能、つまり熱の逃げやすさを示す指標です。

この数値が小さいほど、断熱性能が高く、夏は涼しく冬は暖かい省エネな家になります。

そして、このUA値などから算出されるのが「断熱等級」という性能ランクです。

2025年から断熱等級4が義務化されていますが、より快適な暮らしを求めるなら等級5以上を目指すのが一つの目安となります。

ただし、UA値の計算だけでは測れない、日当たりや気密性能(C値)なども実際の住み心地に大きく影響します。

これらの知識を総合的に活用し、数値の背景にある意味を理解することが、本当に快適で満足のいく家づくりにつながります。

ハーバーハウスの「ECOLOGIA」は、UA値0.23以下で最高ランクの断熱等級7をクリアする、究極のハイスペック住宅です。

※地域区分5の場合です。建設地域やプランにより数値は変わります。

断熱性能以外に関しても、全国トップクラスの基本性能で一年中快適な住まいを実現しますので、もっと詳しく知りたいという方は、ぜひお近くの店舗へお問い合わせください。

-1024x536.jpg)