家庭用蓄電池とは?設置のメリット・費用・補助金、停電時の活用法を解説

家庭用蓄電池とは、電気を貯蔵し、必要な時に使えるようにする設備です。

この記事では、家庭用蓄電池の基本的な仕組みから、設置するメリット、導入にかかる費用、活用できる補助金制度について解説します。

また、災害などによる停電時にどのように役立つのか、具体的な活用法も紹介します。

これらの情報を総合的に理解することで、自宅への導入を具体的に検討できるでしょう。

目次

- 【家庭用蓄電池の基本的な仕組みと役割】

・電気を貯めて必要な時に使えるのが蓄電池

・家庭用蓄電池で活用できる電気

・電気自動車を蓄電池として使うこともできる

- 【家庭用蓄電池を家に設置する3つのメリット】

・深夜の割安な電力を貯めて電気代を節約できる

・災害による停電時でも電気が使える安心感が得られる

・太陽光発電で生まれた余剰電力を無駄なく活用できる

- 【家庭用蓄電池を導入する前に知っておきたい注意点】

・導入には高額な初期費用がかかる

・蓄電池本体を設置するためのスペースが必要になる

・充放電回数に上限があり寿命が存在する

- 【家庭用蓄電池の導入にかかる費用相場と内訳】

・蓄電池本体の機器費用

・設置に必要な工事費用

- 【家庭用蓄電池の導入で活用できる補助金制度】

・国が実施している補助金制度

・お住まいの自治体が独自に行う補助金制度

- 【後悔しない家庭用蓄電池の選び方4つのポイント】

・家族の人数やライフスタイルに合った蓄電容量を選ぶ

・停電時に使いたい家電の範囲で負荷タイプを決める

・太陽光発電の有無に合わせてパワーコンディショナーの種類を選ぶ

・設置スペースの環境条件に合わせて設置場所を選ぶ

- 【停電対策】非常時に家庭用蓄電池を活用する方法

・停電時に使用できる家電と時間の目安

・太陽光発電と組み合わせれば長引く停電にも備えられる

- 【まとめ】

【家庭用蓄電池の基本的な仕組みと役割】

家庭用蓄電池は、電気を貯めたり使ったりできる、いわば「家庭用の大きな充電池」です。

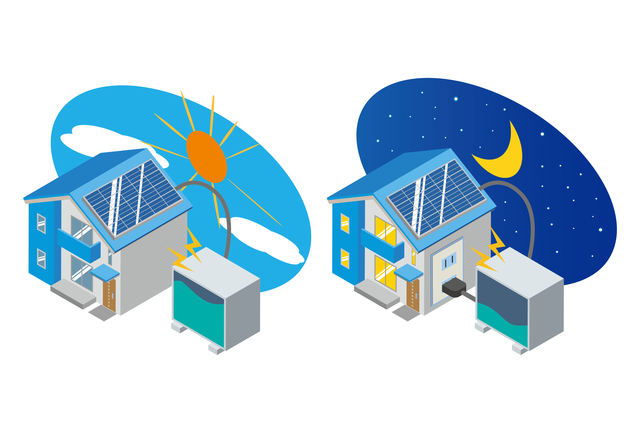

電力会社から購入した電気や、太陽光発電で作った電気を貯蔵し、電気料金が高い時間帯や停電時に使用することで、日々の生活をより経済的で安心なものにします。

エネルギーを効率的に活用するための重要な役割があり、スマートな暮らしを実現する上で欠かせない設備の一つです。

電気を貯めて必要な時に使えるのが蓄電池

蓄電池の最も基本的な機能は、電気を貯めておき、必要なタイミングで供給することです。

これはスマートフォンのモバイルバッテリーの家庭版と考えると分かりやすいでしょう。

充電と放電の一連のループを繰り返すことで、家庭内の電気を無駄なく効率的に使うことが可能になります。

購入する電気の量を減らしたり、もしもの時に備えたりと、エネルギーを賢く管理する上で中心的な役割を担います。

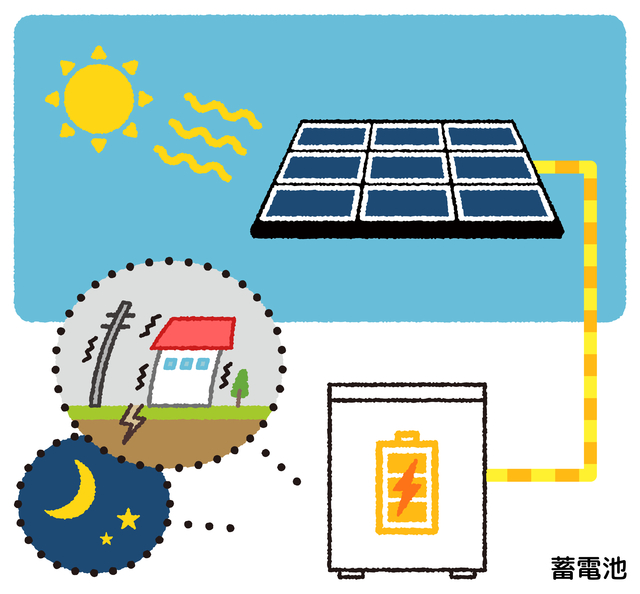

家庭用蓄電池で活用できる電気

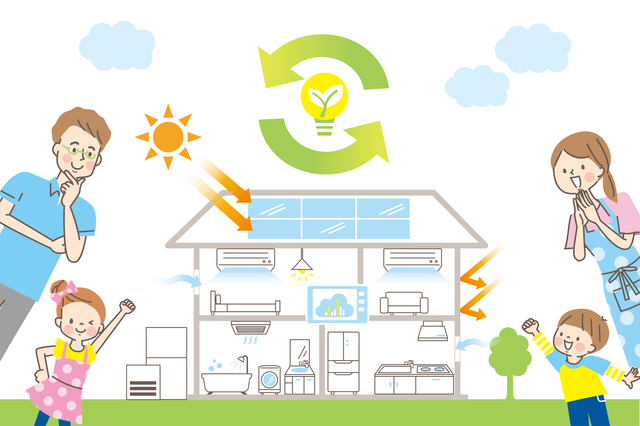

家庭用蓄電池に貯めることができる電気は、供給源や用途によって主に2つあります。

◆電力会社から購入する電気

電力会社から購入する電気を蓄電池に貯めることで、電気代の節約につながります。

特に、夜間割引のある料金プランを契約している場合、電気料金が安い深夜の時間帯に充電し、電気代が高い日中に蓄電池の電気を使用することで、効率的に電気料金を抑えられます。

電気のピークシフトを実現し、家計に優しい運用が可能です。

◆太陽光発電システムで作った電気

日中に発電して使いきれなかった余剰電力を蓄電池に貯めておくことができます。

通常、この余剰電力は電力会社に売電されますが、売電価格は年々減少傾向にあります。

そのため、売電するよりも自家消費する方が経済的なメリットが大きいケースが増えています。

蓄電池に貯めた電気を夜間や発電量が少ない雨天時に使用することで、電力会社から購入する電気の量を減らし、電気料金の節約につなげられます。

これは、エネルギーの自給自足率を高め、より環境に優しい暮らしを実現する有効な手段です。

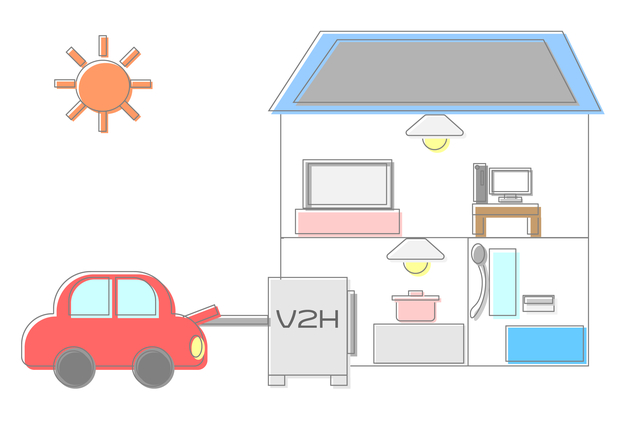

電気自動車を蓄電池として使うこともできる

住宅用の蓄電池の代わりに、電気自動車(EV)を蓄電池として活用する方法も注目されています。

多くの電気自動車は、一般的な家庭用蓄電池よりも大容量のバッテリーを搭載しており、その容量を活かして車から家庭へ電気を供給することが可能です。

この仕組みは「V2H(VehicletoHome)」と呼ばれ、実現するには専用のV2H機器の設置が必要となります。

導入すれば、電気自動車が「走る蓄電池」として機能し、平常時の電気代削減はもちろん、災害による長期停電の際にも家庭の非常用電源として大きな安心感をもたらします。

車と家で電気を共有する、新しいエネルギー活用の形です。

【家庭用蓄電池を家に設置する3つのメリット】

家庭用蓄電池を家に設置することには多くのメリットがあります。

電気代の節約につながる経済的な利点はもちろん、災害時の備えとしての安心感、そして環境への貢献も期待できます。

特に太陽光発電を導入しているスマートハウスでは、エネルギーをより効率的に活用するためのキーアイテムとなります。

ここでは蓄電池を導入することで得られる代表的な3つのメリットを具体的に紹介します。

深夜の割安な電力を貯めて電気代を節約できる

多くの電力会社では、時間帯によって電気料金の値段が異なるプランを提供しています。

特に、夜間は電気の使用量が少ないため、価格が割安に設定されていることがほとんどです。 この仕組みを利用し、深夜の安価な電力を蓄電池に充電しておきます。

そして、日中の電気料金が高い時間帯に、蓄電池から電気を供給することで、電力会社から購入する電気の量を減らせます。

この電気料金の価格差を利用した運用により、月々の電気代を効果的に節約することが可能です。

特別な生活スタイルの変更を必要とせず、蓄電池が自動で充放電をコントロールしてくれるため、手間なく経済的な恩恵を受けられます。

災害による停電時でも電気が使える安心感が得られる

地震や台風などの自然災害によって、いつ停電が発生するかは予測できません。

家庭用蓄電池を設置していれば、電力会社からの供給がストップした場合でも、貯めておいた電気を使って生活を継続できます。

例えば、冷蔵庫を動かし続けて食材を守ったり、照明をつけて夜間の安全を確保したりすることが可能です。

また、スマートフォンを充電して外部の情報を収集したり、家族と連絡を取り合ったりすることもできます。

万が一の事態が発生した際に、最低限の電力を確保できるという事実は、何物にも代えがたい大きな安心感となります。

太陽光発電で生まれた余剰電力を無駄なく活用できる

太陽光発電システムを設置している家庭では、発電した電力のうち自宅で消費しきれなかった分を「余剰電力」として電力会社に売却できます。

しかし、近年はこの売電価格が下落傾向にあるため、売るよりも自家消費する方が経済的に有利なケースが増えています。

蓄電池があれば、この余剰電力を売らずに貯めておき、太陽光が発電しない夜間や雨の日に使うことができます。

これにより、電力会社から購入する電気の量を大幅に削減し、エネルギーの自給自足率を高めることが可能です。

再生可能エネルギーを最大限に活用する、環境に優しく経済的な運用が実現します。

【家庭用蓄電池を導入する前に知っておきたい注意点】

家庭用蓄電池の導入はメリットが大きい一方で、事前に把握しておくべき注意点も存在します。

導入してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、費用面や設置に関する制約、製品の寿命などを正しく理解しておくことが重要です。

実際の導入者の体験談などでも語られるこれらのポイントをあらかじめ知っておくことで、より納得のいく選択ができるようになります。

導入には高額な初期費用がかかる

家庭用蓄電池を導入する上での最も大きな課題は、高額な初期費用です。

蓄電池本体の価格に加えて、設置工事費や各種申請費用などが必要となり、合計金額は100万円を超えることも少なくありません。

国や自治体が提供する補助金制度を利用することで、自己負担額を軽減することは可能です。

例えば、補助金で30万円程度の支援を受けられる場合もありますが、それでもまとまった出費となることに変わりはありません。

そのため、導入前に複数の業者から見積もりを取り、長期的な視点で電気代の節約効果などをシミュレーションした上で、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

蓄電池本体を設置するためのスペースが必要になる

家庭用蓄電池の本体は、エアコンの室外機と同等か、それ以上のサイズがあるため、設置には一定のスペースが求められます。

製品には屋内設置タイプと屋外設置タイプがあり、それぞれに設置条件が定められています。

例えば、屋外に設置する場合は、直射日光が当たり続けない、塩害や積雪の影響を受けにくい、機器の重さに耐えられるコンクリート基礎がある、といった条件を満たさなければなりません。

新築時に計画に盛り込むのであれば問題ありませんが、既存の住宅に後付けで導入する場合は、設置場所の確保が課題となるケースもあります。

搬入経路も含めて、事前に施工業者に現地調査を依頼し、自宅の環境に適した設置場所があるかを確認することが不可欠です。

充放電回数に上限があり寿命が存在する

家庭用蓄電池は、スマートフォンのバッテリーと同様に、永久に使用できるわけではなく寿命があります。

蓄電池の寿命の目安は、主に「サイクル数」で示されます。

サイクル数とは、蓄電池を空の状態から満充電にし、それを使い切るまでの一連の充放電を1回と数えるものです。

一般的な製品では、6,000〜12,000サイクル程度の保証が設定されていますが、この回数を超えると徐々に蓄電できる容量が減っていきます。

毎日充放電を繰り返す使い方をした場合、10年〜15年程度で寿命を迎える計算になります。

購入前には、メーカーが提供する保証期間や保証内容をしっかりと確認し、長期的な運用を見据えることが重要です。

【家庭用蓄電池の導入にかかる費用相場と内訳】

家庭用蓄電池の導入を考える際に、最も気になるのが費用面でしょう。

導入にかかる総額費用は、蓄電池本体の価格である「機器費用」と、設置作業にかかる「工事費用」の2つに大きく分けられます。

これらの合計金額や内訳を事前に把握しておくことで、業者から提示された見積もりが適正かどうかを判断する材料になります。

ここでは、それぞれの費用の相場について解説します。

蓄電池本体の機器費用

蓄電池の導入費用の中で最も大きな割合を占めるのが、蓄電池本体の機器費用です。

この費用は、蓄電池が貯められる電気の量を示す「蓄電容量(kWh)」によって大きく変動します。 容量が大きくなるほど、価格も高くなるのが一般的です。

例えば、一般家庭でよく選ばれる5kWhから7kWh程度の容量のモデルでは、機器費用だけで70万円~100万円程度が相場となります。

10kWhを超えるような大容量モデルになると、さらに高額になります。

また、メーカーや搭載されている機能によっても価格は変わるため、家庭の電力使用状況に合った容量を見極め、複数の製品を比較検討することが賢明です。

設置に必要な工事費用

蓄電池を導入するには、機器本体の費用とは別に設置工事費用が発生します。

この工事には、蓄電池本体を設置するための基礎工事、機器の搬入と据え付け、そして家庭の分電盤に接続するための電気配線工事などが含まれます。

工事費用の相場は、一般的に20万円~40万円程度ですが、これは設置場所の状況や住宅の構造によって変動します。

例えば、設置場所が狭く作業が難しかったり、分電盤から設置場所までの距離が長く、追加の配線工事が必要になったりする場合には、費用が相場より高くなることもあります。

正確な費用を知るためには、必ず専門の業者に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取得してください。

【家庭用蓄電池の導入で活用できる補助金制度】

家庭用蓄電池の導入には高額な初期費用がかかりますが、その負担を軽減するために国や地方自治体が補助金制度を設けています。

これらの制度をうまく活用することで、より少ない自己負担で蓄電池を設置することが可能です。

ただし、補助金は予算や受付期間が定められていることが多いため、最新の情報をこまめに確認し、タイミングを逃さずに申請することが重要になります。

国が実施している補助金制度

国は、再生可能エネルギーの普及やエネルギー効率の向上を目的として、家庭用蓄電池の導入を支援する補助金事業を毎年のように実施しています。

これらの事業は、経済産業省の資源エネルギー庁などが管轄しており、年度ごとに補助金額や対象となる蓄電池の要件、申請期間などが定められます。

補助金事業の多くは、国全体のエネルギー政策に基づいて設計されており、公募期間内に申請し、審査を通過する必要があります。

申請手続きは購入者自身が行うのではなく、蓄電池の販売・施工業者が代行するのが一般的です。

最新の情報は、関連省庁や事業を執行する団体の公式ウェブサイトで確認してください。

お住まいの自治体が独自に行う補助金制度

国の補助金制度とは別に、都道府県や市区町村といった地方自治体が独自に蓄電池導入のための補助金制度を設けている場合があります。

これらの制度は、国の補助金と併用して利用できるケースも多く、その場合はさらに初期費用の負担を軽減できます。

補助金の金額や申請条件、対象となる機器の要件は、自治体によって様々です。

まずは、現在お住まいの自治体のホームページで情報を確認するか、環境関連の担当部署に直接問い合わせてみると良いでしょう。

自治体の補助金は予算額に達し次第、受付が終了となることがほとんどなので、導入を検討している場合は早めに情報収集を始めることをお勧めします。

【後悔しない家庭用蓄電池の選び方4つのポイント】

家庭用蓄電池は様々なメーカーから多様な製品が販売されており、いざ選ぶとなると迷ってしまうかもしれません。

しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、ご自身の家庭に最適な1台を見つけることができます。

ここでは、後悔しないための蓄電池選びのポイントとして、おすすめの確認事項を4つ紹介します。 ライフスタイルや予算に合った製品を選ぶための参考にしてください。

家族の人数やライフスタイルに合った蓄電容量を選ぶ

蓄電池選びで最も重要なのが、家庭の電力使用量に適した蓄電容量(kWh)を選ぶことです。

容量が少なすぎると停電時に使いたい家電が動かせなかったり、すぐに電気が尽きてしまったりします。 逆に容量が大きすぎると、価格が高くなるだけで持て余してしまいます。

例えば、4人家族の一般的な家庭では、1日の電力消費量が約10kWhから14.5kWh程度とされており、停電時の利用や太陽光発電との併用を考慮すると、8kWhから12kWh以上の容量が一つの目安となります。

まずは電力会社の検針票などで自宅が1ヶ月にどれくらい電気を使っているかを確認し、1日あたりの使用量を把握しましょう。

1kWや1kWhといった単位を理解し、専門家と相談しながら最適な容量を決めることが失敗しないための鍵です。

停電時に使いたい家電の範囲で負荷タイプを決める

停電した際に、どの範囲まで電気を使えるようにしたいかによって、選ぶべき蓄電池のタイプが変わります。

蓄電池には「特定負荷型」と「全負荷型」の2種類があります。

◆特定負荷型

特定負荷型とは、停電時にご自宅の特定の場所や回路を選んで電力を供給するタイプの蓄電池です。

例えば、冷蔵庫やリビングの照明、スマートフォンの充電など、必要最低限の電力を確保したい場合に適しています。

このタイプは、家全体の電力をカバーする全負荷型と比較して、設備がコンパクトで導入費用も抑えられる傾向にあります。

非常時に本当に必要なものだけを動かせれば十分だと考える方には、特定負荷型が経済的で合理的な選択肢となります。

◆全負荷型

全負荷型は、停電時でもご自宅のすべての電気設備を使用できる蓄電池です。

このタイプでは、冷蔵庫や照明だけでなく、エアコンやIHクッキングヒーターなど、消費電力の大きな家電製品(200V)も普段通り使うことができます。

停電時にブレーカー操作が不要のため、災害時でも普段と変わらない快適な生活を送りたい方に適しています。

導入費用は特定負荷型に比べて高くなる傾向がありますが、非常時の安心感を重視する方におすすめです。

太陽光発電の有無に合わせてパワーコンディショナーの種類を選ぶ

蓄電池や太陽光発電の電気(直流)を家庭で使える電気(交流)に変換するためには、「パワーコンディショナー(パワコン)」という機器が必要です。

このパワコンの種類も、蓄電池選びの重要なポイントです。

◆単機能型

単機能型は、すでに太陽光発電システムを導入しているご家庭で、後から蓄電池を追加する場合に選ばれるタイプです。

太陽光発電用のパワーコンディショナーとは別に、蓄電池専用のパワーコンディショナーを設置します。

それぞれのシステムが独立して稼働するため、太陽光発電のパワーコンディショナーの寿命が来た場合でも、蓄電池システムには影響を与えずに交換が可能です。

個別に機器を設置する分、場所は少し必要になりますが、既存の設備を活かしつつ、効率的に蓄電池を導入したい場合に最適な選択肢となります。

◆ハイブリッド型

ハイブリッド型は、太陽光発電と蓄電池の両方のパワーコンディショナー機能を1台にまとめた製品です。

このタイプは、これから太陽光発電と蓄電池をセットで導入するご家庭や、既存の太陽光発電用パワーコンディショナーの交換時期に合わせて蓄電池の導入を検討している場合に特にメリットがあります。

機器が1台で済むため、設置スペースを節約でき、配線もシンプルになるため、工事費用を抑えられる可能性もあります。

また、直流の電気を一度で交流に変換するため、電力変換の効率が高まり、電気のロスが少ないという利点も挙げられます。

将来的に電気自動車との連携(V2H)を考えている場合も、対応するパワコンを選ぶ必要があります。

設置スペースの環境条件に合わせて設置場所を選ぶ

家庭用蓄電池は精密な電子機器であり、その性能を長期間維持するためには適切な環境への設置が不可欠です。

蓄電池には屋内に置くタイプと屋外に置くタイプがあり、それぞれの設置場所にはメーカーが定めた環境条件があります。

例えば屋外に設置する場合、機器が高温になりすぎないよう直射日光を避ける、塩害の恐れがある沿岸部では専用の対策を施す、大雪が降る地域では雪に埋もれないようにするなど、様々な配慮が求められます。

設置を依頼する業者に必ず現地調査をしてもらい、自宅の敷地内で最も安全かつ性能を損なわない場所はどこか、専門的な視点から提案を受けることが重要です。

メンテナンスのしやすさも考慮して最終的な設置場所を決定しましょう。

【停電対策】非常時に家庭用蓄電池を活用する方法

家庭用蓄電池を導入する大きな動機の一つが、停電への備えです。

しかし、いざ停電が発生した際に、蓄電池を最大限に活用するためには、事前にその能力を把握しておくことが大切です。

どの家電製品を、どのくらいの時間使えるのかを知っておけば、パニックになることなく計画的に電気を使い、長引く停電にも対応できます。

ここでは、非常時における家庭用蓄電池の具体的な活用方法について解説します。

停電時に使用できる家電と時間の目安

停電時にどの家電をどれくらいの時間使えるかは、蓄電池の容量と家電の消費電力によって決まります。

例えば、蓄電容量が6.5kWhの蓄電池があるとします。

消費電力が大きい電子レンジ(約1400W)やエアコン(約600W)などを同時に長時間使うと、数時間で蓄えた電気を使い果たしてしまいます。

一方で、使用する家電を限定すれば、より長く電気を使い続けることが可能です。

例えば、情報収集に不可欠なテレビ(約150W)やスマートフォンの充電(約15W)、食料を守る冷蔵庫(約200W)、最低限の照明(約20W)などに絞って使用すれば、1日以上もたせることもできます。

事前に使いたい家電の優先順位を決め、シミュレーションしておくと安心です。

太陽光発電と組み合わせれば長引く停電にも備えられる

蓄電池だけでも停電時の心強い味方になりますが、太陽光発電システムと連携させることで、その防災能力は飛躍的に向上します。

停電が一日で復旧せず、長引いてしまった場合でも、太陽光発電があれば日中に再び電気を作り出し、蓄電池に充電することが可能です。

昼間は太陽光発電の電気で生活しながら余った分を充電し、夜間や天候の悪い日は蓄電池に貯めた電気を使う、というサイクルを確立できます。

これにより、電力会社からの供給が途絶えた状態でも、数日間にわたって自給自足の生活を送ることが可能になります。

この組み合わせは、災害に対する家庭のレジリエンス(回復力)を格段に高める、最も効果的な備えの一つです。

【関連記事】太陽光発電は必要?メリット・デメリット、費用相場や仕組みもわかりやすく解説!

【まとめ】

家庭用蓄電池は、電気を貯蔵し必要な時に供給する装置で、電気代の節約や停電時の非常用電源として機能します。

太陽光発電と組み合わせることで発電した電気を効率的に自家消費し、エネルギーの自給自足率を高めることも可能です。

導入には高額な初期費用や設置スペースの確保といった課題がありますが、国や自治体の補助金制度を利用することで費用負担を軽減できます。

製品を選ぶ際には、家族の人数やライフスタイルに応じた蓄電容量、停電時に使いたい家電の範囲に合わせた負荷タイプ、設置環境などを総合的に考慮する必要があります。

これらのメリットと注意点を理解し、家庭に合った製品を慎重に選ぶことが、導入後の満足度を高める上で不可欠です。

ハーバーハウスでは、お客様一人ひとりのご要望に合わせて、最適な蓄電池付きプランをご提案可能です。

ご提案の際には年間発電量のシミュレーションを実施し、分かりやすく解説いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。