耐震等級3でも危険?軟弱地盤が地震時に与える影響を徹底解説!

地震に強い家を建てるために「耐震等級3」を目指す方は多いですが、実はそれだけでは万全とは言えません。

どんなに頑丈な建物を建てても、その足元である地盤が弱ければ、大きな地震の際に想定外の被害を受ける可能性があります。

この記事では、耐震等級と地盤の関係性、特に軟弱地盤が建物に与える影響と、その対策について分かりやすく解説していきます。

目次

- 【そもそも耐震等級とは?】

・建築基準法の最低基準「耐震等級1」

・学校や病院と同じ強さ「耐震等級2」

・警察署や消防署と同じ最高レベル「耐震等級3」

・耐震基準との違い - 【耐震等級にこだわる主なメリット】

・耐震性が高くなる

・地震保険料の割引を受けられる

・住宅ローンの金利優遇を受けられる - 【耐震等級にこだわる主なデメリット】

・建築コストがかかる

・間取りが制限される可能性がある - 【軟弱地盤とは?地震の揺れを増幅させる危険性】

- 【なぜ耐震等級3だけでは安心できない?軟弱地盤が引き起こす揺れのリスク】

・地震の揺れが大きくなる「地盤増幅」

・地盤が液体のように変化する「液状化現象」

・家が不均等に沈み傾いてしまう「不同沈下」 - 【軟弱地盤で安全な家を建てるために必須となる対策】

・まずは土地の状態を正確に知る「地盤調査」が不可欠

・土地の強度を高める「地盤改良工事」の種類と特徴

・建物の揺れを抑える「制震・免震装置」の導入も検討しよう - 【購入前・建築前に!自宅の土地が軟弱地盤か確認する方法】

- 【まとめ】

【そもそも耐震等級とは?】

耐震等級とは、建物の地震に対する強さを分かりやすく示した指標のことです。

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいており、専門的な知識がなくても、建物の耐震性能を客観的に比較・判断できるように作られました。

等級は1から3までの3段階に分かれており、数字が大きくなるほど耐震性が高くなります。

建築基準法の最低基準「耐震等級1」

耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たしていることを示すレベルです。

具体的には、震度6強から7に達するような、数百年に一度発生するとされる大規模な地震に対しても、建物がすぐに倒壊・崩壊しない強度を持つように設計されています。

また、数十年に一度発生する震度5強程度の地震に対しては、建物が損傷しないことが求められます。

あくまで最低基準であり、大きな地震の後には大規模な修繕が必要になったり、住み続けることが困難になったりする可能性は残ります。

学校や病院と同じ強さ「耐震等級2」

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の力に耐えられる強度を持つことを示します。

これは、学校や病院、避難所として指定される公共施設と同じレベルの耐震性です。

災害時に多くの人が集まる場所と同等の安全性が確保されていると考えると、分かりやすいでしょう。

また、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた「長期優良住宅」の認定を受けるためには、原則として耐震等級2以上が必要となります。

より安心して暮らすための、一つの目安となる等級です。

警察署や消防署と同じ最高レベル「耐震等級3」

耐震等級3は、住宅性能表示制度における最高の耐震レベルで、耐震等級1の1.5倍の力に耐えることができます。

この強度は、災害発生時に救護活動や復興の拠点となる消防署や警察署などの建物に求められるレベルと同じです。

過去の大規模な地震においても、耐震等級3の住宅は倒壊や大きな損傷がほとんどなかったことが報告されており、その安全性の高さが実証されています。

家族の命と財産を地震から守る上で、最も信頼性の高い基準と言えるでしょう。

耐震基準との違い

耐震等級と耐震基準は、よく似た言葉ですが意味は異なります。

耐震等級が住宅性能表示制度に基づいた任意の評価基準であるのに対し、耐震基準は建築基準法によって定められた、すべての建物を建てる際に守らなければならない法的なルールのことです。

現行の建築基準法(2000年基準)で建てられた住宅は、最低でも耐震等級1当の強度が確保されています。

つまり、耐震基準は義務付けられた最低ラインであり、耐震等級はそれ以上の性能を任意で表示するためのものと理解しておくとよいでしょう。

【耐震等級にこだわる主なメリット】

建物の耐震等級を高めることには、単に地震に強くなるというだけでなく、長期的な視点で見ると経済的なメリットも伴います。

ここでは、耐震等級にこだわることで得られる主なメリットについて、具体的に見ていきましょう。

耐震性が高くなる

耐震等級を高くする最大のメリットは、当然ながら建物の安全性が向上することです。

耐震等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に耐えられるように設計されています。

この差は、建物の倒壊や崩壊を防ぐだけでなく、地震後の損傷を軽微に抑えることにも繋がります。

大きな地震に見舞われた後でも、大規模な修繕をすることなく住み続けられる可能性が高まるため、大切な家族の命はもちろん、その後の生活を守る上でも非常に重要です。

安心して暮らせる住まいを実現するための、最も基本的な要素と言えます。

地震保険料の割引を受けられる

耐震等級の高い住宅は、地震による損害リスクが低いと評価されるため、地震保険料の割引制度が適用されます。

割引率は耐震等級に応じて設定されており、耐震等級1(建築基準法適合)で10%、耐震等級2で30%、そして耐震等級3を取得すると最大の50%もの割引を受けることが可能です。

地震保険は火災保険とセットで加入するのが一般的で、長期的に支払いが続くものです。

この割引は家計にとって大きなメリットとなり、建築時にかかったコストの一部を将来的に回収できるとも考えられます。

住宅ローンの金利優遇を受けられる

耐震等級の高い住宅は、住宅ローンを利用する際にもメリットがあります。

代表的なものとして、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」の金利優遇制度「フラット35S」が挙げられます。

耐震等級3を取得すると、この「フラット35S(金利Aプラン)」の適用対象となり、当初10年間のローン金利が引き下げられます。

また、一部の民間金融機関でも、耐震性の高い住宅に対して独自の金利優遇プランを用意している場合があります。

総返済額を大きく左右する要素なので、住宅ローンを組む際にはぜひ確認したいポイントです。

【耐震等級にこだわる主なデメリット】

多くのメリットがある一方で、耐震等級を高めることにはいくつかのデメリットも存在します。

メリットとデメリットの両方を把握し、総合的に判断することが大切です。

建築コストがかかる

耐震等級を上げるためには、建物をより頑丈にするための追加工事や建材が必要となり、その分建築コストが上昇します。

具体的には、地震の力に耐えるための「耐力壁」の量を増やしたり、柱や梁を太くしたり、基礎をより強固な仕様にしたりといった対策が講じられます。

また、これらの申請手続きにも費用が発生します。

建物の規模や構造によって金額は異なりますが、一般的に数十万円から百万円以上の追加費用がかかるケースが多いようです。

予算とのバランスを考えながら検討する必要があります。

間取りが制限される可能性がある

高い耐震性を確保するためには、建物の構造的なバランスが非常に重要になります。

特に、地震の水平方向の力に対抗する「耐力壁」を、建物全体にバランス良く配置することが不可欠です。

このため、耐震等級3を目指す場合、壁の少ない広々としたリビングや、大きな吹き抜け、壁一面の大きな窓といった、開放的な間取りの実現が難しくなることがあります。

希望するデザインや間取りと、確保したい耐震性のバランスを、設計担当者とよく相談しながらプランニングを進めていくことが求められます。

【軟弱地盤とは?地震の揺れを増幅させる危険性】

軟弱地盤とは、沼地や水田を埋め立てた造成地や、河川の近く、海辺の埋立地などに見られる、水分を多く含んだ軟らかい地層のことです。

このような土地は、地震が発生した際に硬い地盤に比べて揺れやすいという特徴があります。

建物自体の耐震性が高くても、その土台となる地盤が弱ければ、地震のエネルギーが直接建物に伝わり、想定以上の大きな揺れに見舞われる危険性があるのです。

【なぜ耐震等級3だけでは安心できない?軟弱地盤が引き起こす揺れのリスク】

最高ランクの耐震等級3を取得したからといって、どんな土地でも絶対に安全というわけではありません。

建物の強さはあくまで、一定の条件下での揺れを想定して設計されています。

もし家が軟弱地盤の上に建っていた場合、地震の揺れそのものが増幅されたり、地盤自体が変状したりすることで、建物に深刻なダメージが及ぶ可能性があるのです。

ここでは、軟弱地盤が引き起こす代表的なリスクを解説します。

地震の揺れが大きくなる「地盤増幅」

地盤増幅とは、地震の波が軟弱な地盤を伝わる際に、揺れが大きくなる現象のことです。

硬い岩盤を伝わってきた地震の波が、地表近くの軟らかい層に入ると、その波の周期が変化して振幅が大きくなります。

これを身近なもので例えるなら、硬いお皿の上のプリンと、軟らかいスポンジの上のプリンを揺らす違いのようなものです。

同じ力で揺らしても、スポンジの上のプリンの方が大きく揺れるように、軟弱地盤の上にある建物は、硬い地盤の上の建物よりも激しい揺れに襲われることになります。

地盤が液体のように変化する「液状化現象」

液状化現象は、水分を多く含んだ砂質の地盤が、地震の強い揺れによって液体のような状態になる現象を指します。

普段は固体として建物を支えている地盤が、ドロドロの液体のようになってしまうため、その上の建物は支えを失い、沈み込んだり傾いたりしてしまいます。

特に、埋立地や河口付近、かつて川や沼だった場所で発生しやすいとされています。

建物自体が無事でも、地盤が液状化することで甚大な被害を受ける可能性があり、生活の再建が困難になるケースも少なくありません。

家が不均等に沈み傾いてしまう「不同沈下」

不同沈下とは、建物が不均一に沈下してしまい、家全体が傾いてしまう現象です。

敷地内の地盤の硬さが場所によって異なっていたり、一部だけが軟弱だったりする場合に発生しやすくなります。

地震の揺れが引き金になることもありますが、建物の重みによってゆっくりと進行することもあります。

建物が傾くと、ドアや窓の開閉がしにくくなったり、壁にひび割れが生じたりするだけでなく、めまいや頭痛といった健康被害を引き起こす原因にもなり得ます。

一度発生すると修正が難しく、深刻な問題に発展する可能性があります。

【軟弱地盤で安全な家を建てるために必須となる対策】

これまで見てきたように、軟弱地盤には様々なリスクが潜んでいます。

しかし、適切な対策を講じることで、軟弱地盤の上でも安全な家を建てることは可能です。

そのためには、まず土地の状態を正確に把握し、その土地に合った地盤改良や建物の設計を行うことが不可欠です。

ここでは、安全な家づくりのために必須となる対策について、順を追って解説します。

まずは土地の状態を正確に知る「地盤調査」が不可欠

安全な家づくりの第一歩は、その土地がどのような状態なのかを正確に知ることから始まります。

そのために行われるのが地盤調査です。

専門の業者が専用の機械を使って地盤の硬さや土質を調べ、その土地が建物の重さを安全に支えられるかどうかを判断します。

代表的な調査方法にスウェーデン式サウンディング試験などがあります。

この調査結果に基づいて、そのまま家を建てられるのか、あるいは地盤改良が必要なのかが決定されます。

地盤改良が必要な場合、どの工法が最適かを判断する上でも、地盤調査は欠かせない重要な工程です。

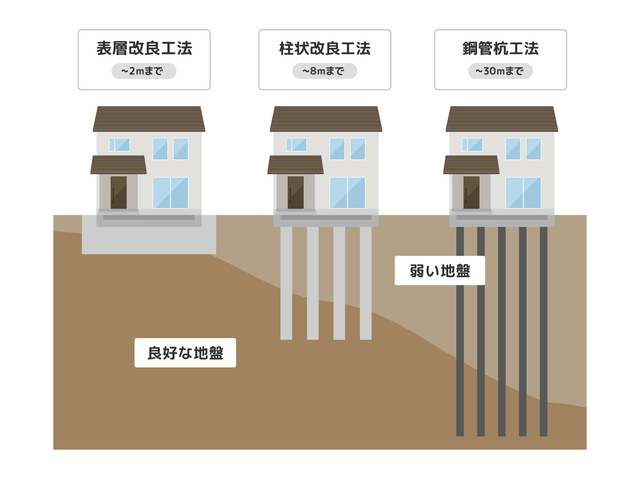

土地の強度を高める「地盤改良工事」の種類と特徴

地盤調査の結果、地盤の強度が不足していると判断された場合は、地盤改良工事を行います。

これにはいくつかの種類があり、地盤の状態や建物の規模によって最適な工法が選ばれます。

例えば、地表近くの軟弱な土にセメント系の固化材を混ぜて固める「表層改良工法」、地面に穴を掘りコンクリートの柱を何本も作る「柱状改良工法」、強固な地盤まで鋼製の杭を打ち込む「鋼管杭工法」などがあります。

どの工法を用いるかは、専門家が構造計算やスパン表などを基に判断し、建物を安全に支えられる地盤を人工的に作り上げます。

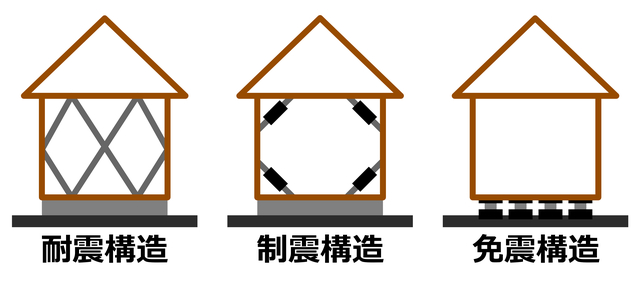

建物の揺れを抑える「制震・免震装置」の導入も検討しよう

地盤対策と建物の耐震性向上に加え、さらなる安全性を求めるなら「制震」や「免震」という技術の導入も有効な選択肢です。

制震は、建物内部にダンパーなどの装置を設置し、地震の揺れのエネルギーを吸収して建物の変形を抑える技術です。

一方、免震は、建物と基礎の間に特殊な装置を入れ、地面の揺れが直接建物に伝わらないようにする仕組みです。

特に、繰り返し発生する地震の振動に対して効果を発揮し、建物の構造体へのダメージ蓄積を軽減します。

耐震構造と組み合わせることで、より高いレベルの安全性を実現できます。

【購入前・建築前に!自宅の土地が軟弱地盤か確認する方法】

土地を購入する方や、今住んでいる場所の地盤が気になる場合、専門的な調査を依頼する前に、ある程度自分自身で地盤の特性を推測する方法があります。

自治体が公開しているハザードマップや地盤情報マップを確認するのが最も手軽で有効です。

これらには、液状化のリスクや浸水の履歴などが示されています。

また、昔の地図を見て、その土地が以前は田んぼや沼、川だったかどうかを調べることも参考になります。

近隣を歩いて、ブロック塀のひび割れや電柱の傾きがないか観察したり、周辺の土地より低い場所でないかを確認したりすることも、地盤の弱さを見極めるヒントになります。

将来のリフォームや建て替えを考える際にも役立つ情報です。

【まとめ】

地震に強い家づくりを実現するためには、建物の耐震性能を示す「耐震等級」を高めることが重要です。

しかし、それと同時に、建物を支える「地盤」の状態を正しく理解し、必要に応じて適切な対策を講じることが不可欠です。

特に軟弱地盤では、地震の揺れが増幅されたり、液状化したりするリスクがあり、耐震等級3の建物であっても被害を受ける可能性があります。

家づくりは、建物という「上物」と、土地という「土台」の両面から総合的に安全性を考える必要があります。

地盤調査を必ず行い、その結果に基づいて最適な地盤改良や基礎設計を行うことが、真に安全な住まいを手に入れるための鍵となります。

ハーバーハウスでは、地盤の調査や改良工事だけでなく、全国で約10%の住宅にしか実施されていない「構造計算(許容応力度計算)」までもコミコミ価格内にて全棟で実施。

社内の専門スタッフが、金具1本1本にかかる負荷まで細かく調べることで、正確な構造計算でしか実現できない最高クラスの安全性能を提供しています。

住宅性能にこだわりたい方は、お気軽にお問い合わせください。