C値とは?家の気密性能や数値の基準をわかりやすく解説します

マイホームを建てるなら、快適で省エネな家にしたいと考える方は多いでしょう。

その鍵を握るのが、家の「気密性」です。

この記事では、家の気密性能を示す「C値(シーち)」という指標に注目します。

C値とは何か、数値の基準や気密性を高めるメリットなどを分かりやすく解説するので、高性能な家づくりの参考にしてください。

目次

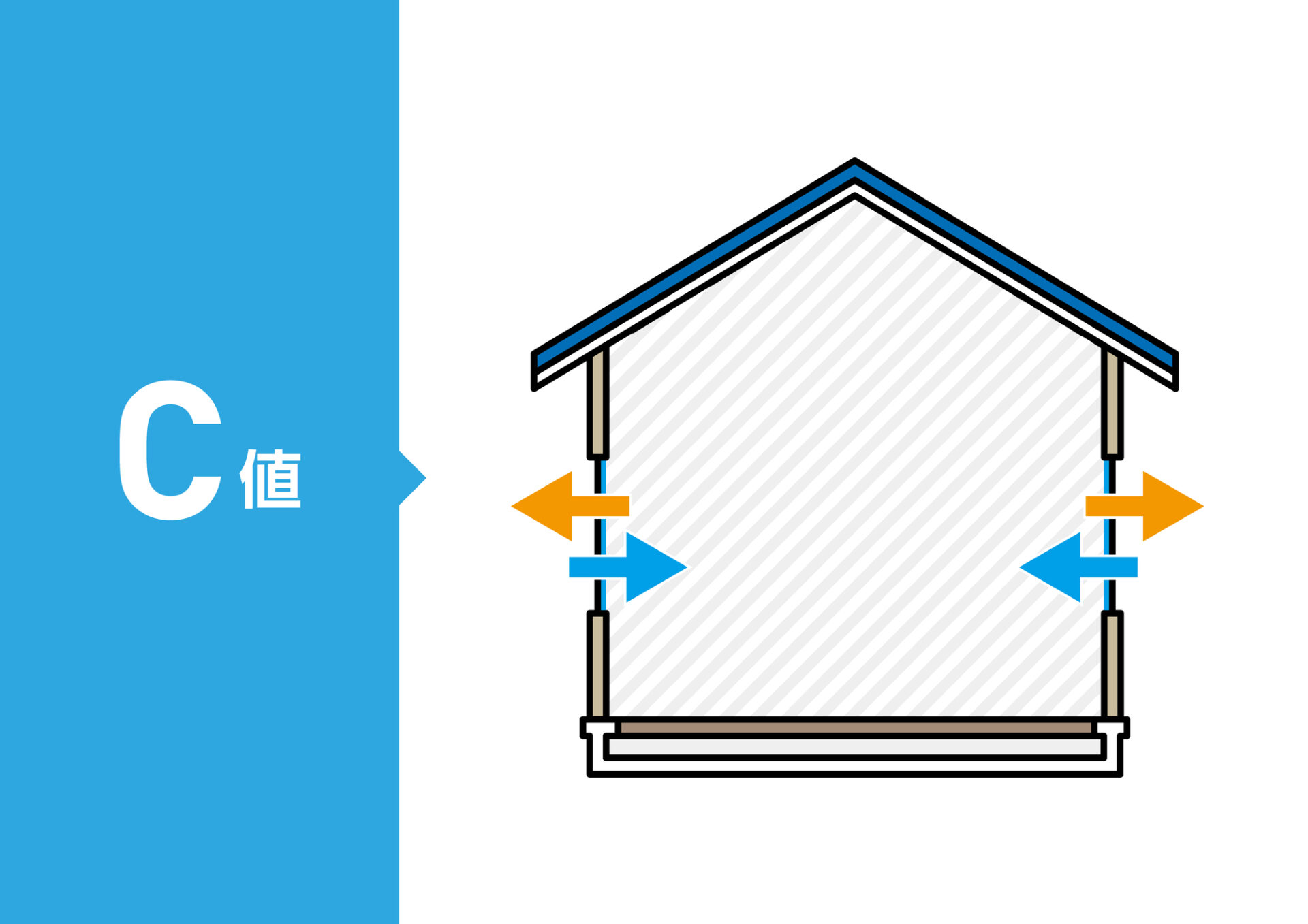

【C値とは住宅の隙間の量を表す気密性能の指標】

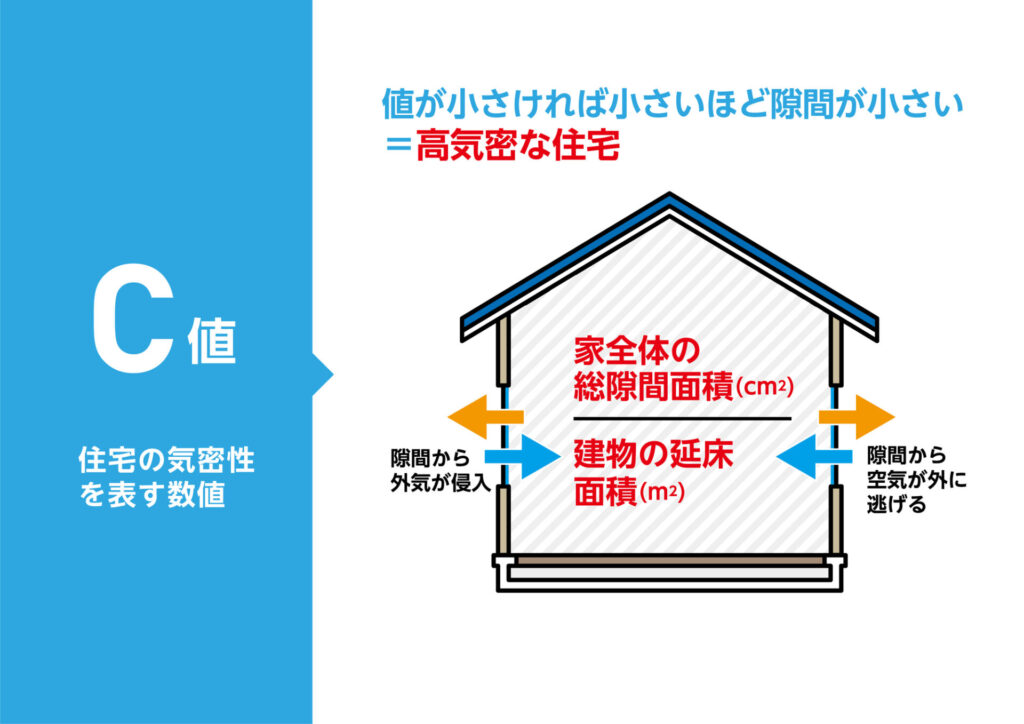

C値とは、住宅にどれくらいの隙間があるかを示した数値で、家の気密性能を客観的に評価するための指標(相当隙間面積)です。

具体的には、家全体にある隙間の合計面積(㎠)を、建物の延床面積(㎡)で割って算出します。

このC値の数字が小さいほど、隙間が少なく気密性能が高い住宅であることを意味します。

例えば、延床面積100㎡の家で隙間の合計面積が100㎠だった場合、C値は1.0㎠/㎡となります。

気密性が高い家は、外気の影響を受けにくく、冷暖房の効率向上や計画的な換気が可能になるなど、多くの利点があります。

【C値を下げる5つのメリット】

家の気密性を高め、C値を下げることには、日々の暮らしを豊かにする多くのメリットが存在します。

隙間を減らすことで、単に暖かい・涼しいというだけでなく、光熱費の削減や健康的な室内環境の維持、さらには建物の耐久性向上にも影響します。

ここでは、高気密な家がもたらす具体的な5つのメリットについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

メリット1:冷暖房が効きやすくなり光熱費を削減できる

気密性が高い家は、外壁や窓の周りなどにある目に見えない隙間が少ないため、外の暑さや寒さが室内に伝わりにくくなります。

同時に、一度暖めたり冷やしたりした室内の空気が外へ逃げにくい構造です。

このため、エアコンなどの冷暖房設備が効率良く働き、最小限のエネルギーで快適な室温を保つことが可能になります。

結果として、月々の電気代やガス代といった光熱費の負担を軽減できます。

特に、夏場の厳しい暑さや冬の底冷えする寒さが続く地域では、この恩恵を大きく感じられるでしょう。

メリット2:部屋ごとの温度差が少なくなり快適に過ごせる

隙間が多い家(古い家)では、冬場にリビングは暖かいのに廊下やトイレは寒いといった、部屋ごとの温度差が生じがちです。

気密性を高めると、家全体の空気が外気の影響を受けにくくなり、魔法瓶のように温度が保たれるため、家中の温度を均一に近づけられます。

これにより、冬の寒い脱衣所などで起こりやすい「ヒートショック」のリスクを低減させる効果も期待できます。

夏も同様に、どの部屋にいても快適な温度で過ごせるため、家族全員が一年を通して心地良い生活を送れます。

メリット3:計画的な換気が可能になり空気環境が向上する

現在の住宅には、シックハウス症候群対策として、24時間換気システムの設置が義務付けられています。

この換気システムは、給気口から新鮮な外気を取り入れ、排気口から室内の汚れた空気を排出することで機能します。

しかし、家に隙間が多いと、そこから空気が勝手に出入りしてしまい、設計通りの空気の流れ(換気経路)が作れません。

気密性を高めることで、意図しない空気の侵入を防ぎ、換気システムが本来の性能を発揮できます。

結果として、家中の空気をよどみなく効率的に入れ替え、常に新鮮な空気環境を維持できます。

メリット4:壁内結露を防ぎ家の寿命を延ばす

冬場、室内の暖かい空気が隙間から壁の中に入り込むと、外気で冷やされた壁の内側で結露(壁内結露)が発生することがあります。

壁内結露は普段目にすることができないため、気付かないうちにカビや腐朽菌が繁殖し、家の土台や柱といった構造体を腐らせる原因になります。

気密性を高めることは、壁内への湿った空気の侵入を防ぐことにつながり、この壁内結露のリスクも大幅に低減させます。

建物の構造を守ることで、家そのものの耐久性が向上し、結果的に長く安心して住み続けられる家の実現に貢献します。

メリット5:花粉やホコリなど汚染物質の侵入をブロックする

気密性が低い家は、窓を閉めていても様々な隙間から外気が侵入してきます。

その際、空気だけでなく、花粉・PM2.5・黄砂・車の排気ガスといった、健康に影響を及ぼす可能性のある汚染物質も一緒に室内へ入り込んできます。

一方、気密性の高い家では、こうした隙間からの侵入がほとんどありません。

換気は高性能なフィルターを備えた給気口から計画的に行われるため、汚染物質をブロックしたクリーンな空気だけを室内に取り込めます。

これにより、アレルギー症状を持つ方や小さなお子様がいる家庭でも、安心して過ごせる室内環境が保たれます。

【C値の基準値を比較】

家の気密性能を示すC値ですが、具体的にどのくらいの数値を目指せば良いのか、その基準が気になるところです。

実は現在、国の省エネルギー基準には、C値の明確な基準は設けられていません。

そのため、過去の基準や一般的な住宅のレベル、そして高性能住宅が目指す目標値などを参考に、自身の家づくりにおけるC値の目標を設定する必要があります。

過去の省エネ基準で定められていたC値

現在、建築基準法における省エネ基準からC値の規定は削除されていますが、過去には基準が存在しました。

1999年に定められた「次世代省エネルギー基準」では、地域ごとにC値の基準が設定されており、北海道などの寒冷地では2.0㎠/㎡以下、その他の地域では5.0㎠/㎡以下とされていました。

この数値は、当時の住宅の断熱性能と合わせて一定の効果を得るために設けられたものです。

この基準が撤廃された後も、高性能な住宅を目指す動きの中で、C値1.0以下、さらには0.7㎠/㎡といったより厳しい目標が意識されるようになりました。

これらの過去の基準は、現在の家づくりで目指すべき気密性能を考える上での一つの参考になります。

一般的な住宅でみられるC値の目安

前述の通り、省エネ基準にC値の規定がないため、新築住宅の気密性能は施工する会社によって大きく異なります。

気密に対する意識が高くないハウスメーカーや工務店が建てた場合、C値が5.0㎠/㎡を超えることも珍しくありません。

大手ハウスメーカーであっても、標準で気密測定を実施していないケースも見受けられます。

一方で、鉄筋コンクリート造のマンションは、その構造上、木造戸建て住宅に比べて気密性が高くなる傾向にあります。

戸建て住宅で高い気密性を確保するには、施工会社の技術力と気密に対する考え方が非常に重要です。

高気密住宅と呼ばれるC値の目標値

一般的に「高気密住宅」と呼ぶ場合、C値1.0㎠/㎡以下が一つの目安とされています。

この数値をクリアすると、住宅の隙間が少なく、冷暖房の効率向上や計画換気の有効性を実感しやすくなります。

さらに性能を追求する工務店やハウスメーカーでは、C値0.5㎠/㎡以下を標準仕様としている場合も少なくありません。

中には、全棟で気密測定を行い、平均C値0.5㎠/㎡以下という高いレベルを保証している会社もあります。

より高性能な住宅では、0.4㎠/㎡、0.3㎠/㎡、0.2㎠/㎡、さらには0.1㎠/㎡台という、極めて高い気密性能を実現している例も見られます。

【住宅のC値を下げるための具体的な施工方法】

高い気密性能を持つ住宅を実現するためには、設計段階での計画はもちろんのこと、建設現場での丁寧で確実な施工が不可欠です。

どんなに高性能な建材を使用しても、施工の精度が低ければ隙間だらけの家になってしまいます。

ここでは、C値を下げるために重要となる具体的な施工方法について、代表的なポイントを3つ紹介します。

丁寧な防湿気密シートの施工

壁の内部には、湿気が壁内へ侵入するのを防ぐ「防湿気密シート」を施工します。

このシートは、室内の空気の漏れを防ぐ「気密層」としての役割も担っており、その施工精度がC値に大きく影響します。

シートとシートのつなぎ目や、柱・梁との取り合い部分を気密テープで隙間なく貼り合わせることが重要です。

また、コンセントボックスやスイッチ、配管が壁を貫通する部分は特に隙間ができやすい箇所のため、専用の部材を使ったり、気密テープで入念に処理したりするなど、細部にわたる丁寧な作業が求められます。

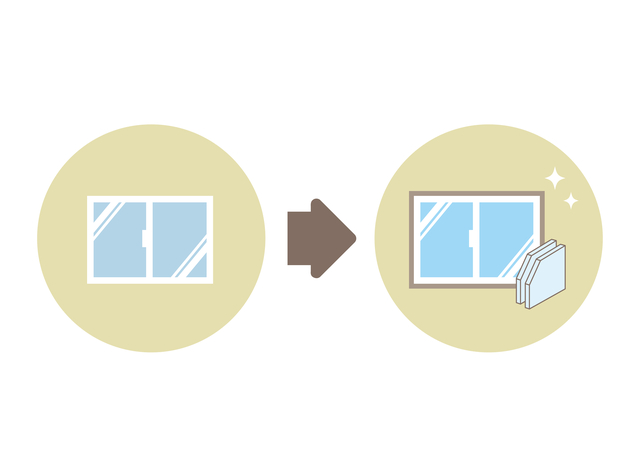

気密性能の高いサッシや玄関ドアを選ぶ

住宅の中で最も隙間が生じやすいのが、窓や玄関ドアなどの開口部です。

特に、日本の住宅で多く採用されている引き違い窓は、構造上どうしても隙間ができやすく、気密性の確保が難しいという側面があります。

そのため、C値を下げるには、気密性能が表示された高性能なサッシを選ぶことが有効です。

窓の種類としては、引き違い窓よりも、ガラス面を押さえつけて密閉する滑り出し窓やFIX窓(はめ殺し窓)の方が気密性を高められます。

玄関ドアも同様に、気密パッキンが装備された製品を選ぶことが重要です。

断熱材を隙間なく充填する施工技術

断熱材の施工品質も、気密性能に影響を与える重要な要素です。

グラスウールなどの繊維系断熱材を使用する場合、壁の中の柱と梁の間に隙間なくぴったりと充填しなければなりません。

もし断熱材と柱の間に隙間ができてしまうと、その部分が空気の通り道となり、気密性の低下を招きます。

また、断熱材の厚みが足りなかったり、たるみがあったりすると、本来の断熱性能を発揮できないだけでなく、壁内での空気の対流を引き起こす原因にもなります。

断熱材を隙間なく丁寧に施工する職人の高い技術力が、断熱と気密の両方の性能を確保する上で不可欠です。

【C値の測定方法とタイミング】

住宅のC値は、設計図や仕様書だけでは判断できず、専門の機械を使った「気密測定(気密検査)」によって初めて正確な数値が分かります。

この測定方法を知り、適切なタイミングで実施することが、計画通りの気密性能を確保する上で非常に重要です。

気密測定は、施工の品質を客観的なデータで確認できる貴重な機会といえます。

中間気密測定

中間気密測定は、壁の内側に石膏ボードを貼る前の、防湿気密シートの施工が完了した段階で行います。

このタイミングで測定する最大のメリットは、もし想定よりもC値が悪かった場合、その場で原因箇所を特定し、手直しができる点にあります。

例えば、シートの破れやテープの剥がれ、配管周りの隙間など、完成後では見えなくなってしまう部分を直接確認し、修正することが可能です。

確実な気密性能を確保するためには、この中間気密測定が最も重要な工程の一つとされています。

完成気密測定

完成気密測定は、その名の通り、すべての工事が完了し、建物が完成した状態で行う気密検査です。

この測定によって、その住宅の最終的な気密性能が確定し、施主に対して性能を証明する意味合いを持ちます。

中間測定で良い数値が出ていても、その後の内装工事などで気密層が傷つけられ、気密性が低下してしまう可能性もゼロではありません。

そのため、中間測定と完成測定の両方を実施することで、より信頼性の高い高気密住宅を実現できます。

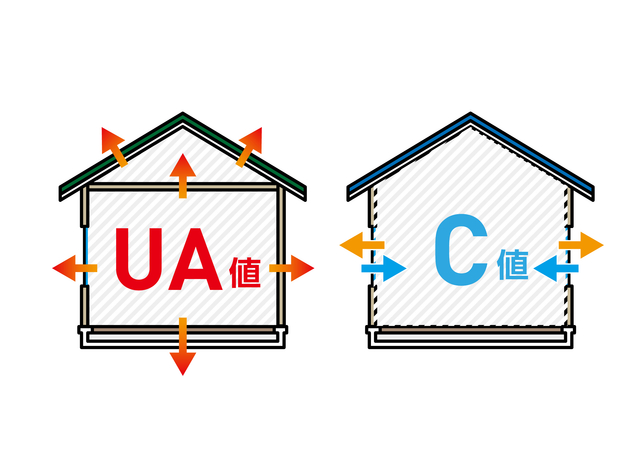

【C値と合わせて知っておきたい断熱性能「UA値」】

快適で省エネな家づくりを考える際、気密性能を示すC値と同じくらい重要なのが、断熱性能を示す「UA値(外皮平均熱貫流率)」です。

UA値とは、住宅の内部から床、外壁、屋根(天井)や開口部などを通して、外部へどれくらいの熱が逃げやすいかを表す数値です。

このUA値は、数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。

そのため、いくらC値にこだわって隙間をなくしても、壁や窓自体の断熱性能が低ければ、そこから熱がどんどん逃げてしまいます。

逆に、UA値が良くてもC値が悪いと、隙間風によって熱が奪われます。

C値とUA値は車の両輪のような関係にあり、両方のバランスを考えて家づくりを進める必要があります。

【関連記事】UA値とは?家の断熱性能や断熱等級の基準をわかりやすく解説します

【まとめ】

C値は、住宅の隙間の量を示す気密性能の指標であり、数値が小さいほど高性能です。

C値を下げる、つまり気密性を高めることによって、冷暖房効率の向上による光熱費削減、家中の温度差の解消、計画換気による空気質の改善、壁内結露の防止による住宅の長寿命化など、多くのメリットが得られます。

高気密を実現するためには、丁寧な気密シートの施工や高性能なサッシの採用が不可欠であり、その性能を確認するためには気密測定が有効です。

また、快適な住環境の実現には、気密性能(C値)だけでなく断熱性能(UA値)も同様に重要であり、両方の数値をバランス良く考慮した住宅計画が求められます。

ハーバーハウスの「ECOLOGIA」では、全棟で気密測定を実施し、C値0.5以下の品質をお約束します。

気密性能以外に関しても、全国トップクラスの基本性能で一年中快適な住まいを実現しますので、もっと詳しく知りたいという方は、ぜひお近くの店舗へお問い合わせください。

-1024x536.jpg)